Wenn es ein Land gibt, das paradigmatisch die Möglichkeit einer anderen Moderne verkörpert, ist das Haiti. Die haitianischen Sklavenaufstände, die zeitgleich mit der französischen Revolution in der wichtigsten Kolonie Frankreichs stattfanden, wurden durch diese inspiriert und erweiterten sie im gleichen Zug. Wenn „Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit“ der Slogan der Moderne ist, so ist der Zusatz „für alle“ die radikale Erweiterung, die die haitianische Revolution ihr hinzufügte. Der „radikale Universalismus“, den der israelische Philosoph Omri Boehm heute als Grundlage allen politischen Handelns und theoretischen Denkens vorschlägt, ist historisch gegründet in der abolitionistischen, also radikal-antirassistischen Anti-Sklaverei-Bewegung, die immer auch eine Möglichkeit der Moderne war.

Wie eng dieser Kampf mit den Ideen der Aufklärung verknüpft war und sie zugleich in ihren rassistischen Praktiken offenlegte, erzählt Sudhir Hazareesinghs Biografie „Black Spartacus“ über Toussaint Louverture. Der haitianische Revolutionsführer gehört in das Pantheon der Aufklärung. Die viele Hundert Seiten lange Biografie stützt sich wesentlich auf in französischen Archiven vorhandene Briefwechsel zwischen französischen Gremien der Republik und Louverture, der als Anführer des Sklavenaufstands, dann als Heerführer der größten Armee in Haiti an der Seite Frankreichs und schließlich als Gouverneur, wo er eine antirassistische Verfassung erarbeitete, lange darum kämpfte, Haiti zu einem voll gleichberechtigten Teil Frankreichs in einer Art Konföderation zu machen. Er wurde letztendlich von Napoleon festgenommen und starb in einem französischen Kerker. In dieser Geschichte spiegelt sich die komplexe Verwobenheit von Aufklärung und Antirassismus wider. Die Aufklärung kann nur gegen den Strich des ihr inhärenten Rassismus gelesen eine Welt gleicher Rechte für alle begründen.

Eine verleugnete Moderne

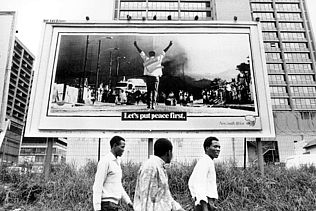

Haiti, diese halbe Karibikinsel mit ihren abgeholzten Berghängen, ihrer dystopischen Staatlichkeit, mit bewaffneten Männern, denen kein Mord zu grausam ist, und einer Elite, die sich alles unter den Nagel reißt, was nicht niet- und nagelfest ist, und die eigene Bevölkerung verachtet – soll als Beispiel für den Universalismus der Emanzipation dienen? Der westliche Umgang mit der haitianischen Revolution und der aus ihr folgenden Unabhängigkeit von 1804, die die haitianische Regierung nur um den Preis der Schuldenknechtschaft durchsetzen konnte, war und ist bis heute davon geprägt, dieses fundamentale Ereignis zu einem Nichtereignis zu machen. Also, den ehemaligen Sklav:innen jede Fähigkeit zur Selbstregierung abzusprechen. Das zieht sich wie ein roter Faden durch die haitianische Geschichte, in der es wimmelt von militärischen oder ökonomischen Interventionen der Großmächte, die um jeden Preis verhindern wollten, dass das haitianische Beispiel Schule macht.

Trotzdem nimmt die Weltöffentlichkeit Haiti durch den über lange Zeit eingeübten Blick weißer Überlegenheit wahr. Brutale Gangs, deren Führer bizarre Namen tragen – und ganz offenkundig auf ihre Weise mit Klischees spielen –, reproduzieren die altbewährten Vorurteile. In Vergessenheit gerät, dass die Politik der weißen Überlegenheit ganz erheblich zur haitianischen Misere beigetragen hat.

Die letzten schlagenden Beispiele hierfür sind die Entwicklungen seit dem verheerenden Erdbeben von 2010, dem einer der größten internationalen Hilfseinsätze der westlichen Moderne folgte, der das Land allerdings weiter in Richtung Abgrund trieb, sowie die internationalen Versuche, die Polykrise in Haiti zu lösen, die sich seit der Ermordung des haitianischen Präsidenten Jovenel Moïse im Juli 2021 in einer nie dagewesenen Gang-Gewalt äußert. Den über 200 bewaffneten Gangs ist es im Frühjahr dieses Jahres gelungen, die Rückkehr des von den internationalen Akteuren in Haiti – darunter die USA, die UNO, die EU – eingesetzten Ministerpräsidenten Ariel Henry zu verhindern. Sie besetzten den Flughafen, befreiten das größte Gefängnis und beherrschen seither einen Großteil der Hauptstadtregion Port-au-Prince. Das war das letzte Mal, das Haiti Schlagzeilen machte. Über die vergangenen 15 Jahre westlicher Interventionen in Haiti hörte man da allerdings wenig.

Open for business

Werfen wir also erneut einen Blick darauf: Internationale Truppen, die von der UNO genehmigt waren, befanden sich zum Zeitpunkt des Erdbebens bereits vor Ort. Die Stabilisierungsmission der Vereinten Nationen (MINUSTAH) unter Führung lateinamerikanischer Militärs, die hier nach dem Ende der Militärdiktaturen neue Verwendung fanden, und deren Einsatz, darunter auch Vergewaltigungen, mit kompletter Straflosigkeit einherging, war seit 2004 im Land. Mit dem Erdbeben übernahmen 2010 die internationalen Kräfte, darunter geschätzt mehrere Zehntausend Hilfsorganisationen, schließlich die Macht in Haiti. Regiert wurde vom UN-Gelände aus, einer Zeltstadt am Fuße des Flughafens, in dem Englisch die Sprache der Verständigung war. Alles geschah unter dem Motto, man wolle ja nur Gutes und Haiti besser wiederaufbauen.

Diese neokoloniale Hilfe hat in Haiti eine Art zweites Beben ausgelöst und alle eigenstaatlichen Strukturen zerstört. Selbst den damaligen Präsidenten Préval wollten die USA mithilfe der internationalen Gremien stürzen. Ricardo Seitenfus, der zu diesem Zeitpunkt Vertreter der Organisation Amerikanischer Staaten (OAS) war, konnte diesen Putschversuch gerade noch verhindern. Alle anderen staatlichen und suprastaatlichen ausländischen Vertreter:innen hätten bedenkenlos mitgemacht. Auch die Deutsche Botschaft schreckte nicht vor weitreichenden Einmischungen in Angelegenheiten des Landes zurück und beteiligte sich an Überlegungen, genehme haitianische Politiker zu installieren. Dass der brasilianische Völkerrechtler Seitenfus auf die Illegalität des Vorhabens hinwies und die Putschpläne auch noch öffentlich machte, kostete ihn den Job.

2011, ein Jahr nach dem Erdbeben in diesem tief verwundeten Land, setzten die ausländischen Kräfte dann eine Neuwahl des Präsidenten durch. Als ihr Kandidat, der spätere Präsident Martelly, nicht in die Stichwahl kam, veranlassten die US-Vertreter, dass der eigentlich Zweitplatzierte zurücktreten musste, so dass Martelly wieder im Rennen war und mit 67 Prozent der Stimmen – allerdings bei einer Wahlbeteiligung von nur 16,7 Prozent – gewählt wurde. In Haiti wird seine Wahl gemeinhin als Fälschung betrachtet. Die ausländischen Kräfte überließen Haiti hingegen gern dem Kompa-Sänger Martelly, denn er versprach vor allen Dingen eins: „Haiti is open for business“. Er ermöglichte also die vollständige Neoliberalisierung des Landes.

Zugleich sicherte sich die haitianische Elite, in der Geschäft und Politik in eins fällt, über ihn den Zugang zum Staat und seinen Einkünften. Martelly hat heute wie viele andere haitianische Politiker Einreiseverbot in die USA und Kanada wegen nachgewiesener Entwendung öffentlicher Gelder. Doch die USA und ihre Verbündeten blieben den vor ihren Gnaden eingesetzten Politikern – neben Martelly insbesondere die späteren Staatsoberhäupter Moïse und Henry – trotz der verheerenden Entwicklung in Haiti treu, weil sie die Kontrolle Haitis und vor allen Dingen die Rücknahme haitianischer Flüchtlinge versprachen und Letzteres auch realisierten.

Dass Haiti im Chaos versank; dass aus zwei bewaffneten Gruppierungen, gegen die die MINUSTAH bis zu ihrem Rückzug 2017 noch angetreten war, 200 wurden; dass Politik, Geschäft und Gang-Gewalt miteinander verzahnt sind – all das interessierte die ausländischen Akteure wenig, solange dieses Konglomerat für Fluchtverhinderung sorgte. Dass nun die Gangs eine eigene Rolle spielen wollen, bringt das Konzept der Sicherung und Einhegung allerdings durcheinander. Denn, wenn es auch ein dystopisches Szenario ist, das die Gangs aller Wahrscheinlichkeit nach Haiti zu bieten haben, sind sie nicht kontrollierbar und haben den USA und ihren Verbündeten mit dem Sturz des Ministerpräsidenten vor wenigen Wochen eine schwere Niederlage beigebracht. Die Gangs sprechen aus, was niemand hören will, nämlich dass es keinen Weg aus der haitianischen Krise gibt, der in Hinterzimmern ausgehandelt werden kann, wie die Karibische Gemeinschaft und die USA es gerade wieder einmal versuchen.

Fernverwaltete No-go-Zone

In diesen Hinterzimmern geht es um die internationalen Interessen. Von einer Entschuldung Haitis, gar einer Rückerstattung der zu Unrecht erhobenen Schulden nach der Revolution, die Haiti 150 Jahre lang zurückzahlte, oder der Aufgabe des neoliberalen Projekts, das für Haiti nur den Platz eines Arbeitskräftereservoirs vorsieht, ist hier selbstverständlich nicht die Rede. Stattdessen steht eine erneute internationale Intervention bevor. Unter Führung kenianischer Polizeikräfte soll eine internationale bewaffnete Mission die Gangs bekämpfen. Weitere Truppen sollen unter anderem aus Surinam kommen. Im Grunde handelt es sich um eine Art internationale Söldner, nicht ganz unähnlich der russischen Wagner-Gruppe. Die USA haben im UN-Sicherheitsrat monatelang für den Einsatz dieser Truppe gekämpft und bekamen letzten Endes trotz der berechtigten Zweifel Chinas und Russlands an den Erfolgsaussichten dieser Mission deren Einverständnis, deren Finanzierung allerdings bislang nur für wenige Monate gesichert ist. Ende Mai soll der Waffengang starten.

Kenia und den anderen Ländern, die Truppen stellen, geht es vor allen Dingen ums Geschäft. Denn die Mission bringt Geld. So viel zu den vorschnellen Hoffnungen auf die staatlichen Repräsentanten des Globalen Südens. Ein präsidialer Übergangsrat, dessen Schaffung von US-Außenminister Blinken und der karibischen Staatengemeinschaft erzwungen wurde, soll so schnell wie möglich Wahlen organisieren. Dabei setzen sich die alten Eliten durch, die Haiti in den Abgrund geführt haben. Ein nationaler Dialog, der dazu dienen könnte, wirklich repräsentative Gremien der haitianischen Gesellschaft hervorzubringen, um einen haitianischen Weg zu entwickeln, ist nicht vorgesehen. Die Opposition, die sich lange gegen einen ausländischen bewaffneten Einsatz gesperrt und eine Reihe seriöser Vorschläge für eine haitianische Lösung der Krise unterbreitet hat, macht notgedrungen mit.

Für den Fall, dass die Polizeimission nicht den gewünschten Erfolg erzielt, diskutieren Politiker:innen in den USA schon den nächsten Plan: Direkte Verhandlungen mit Gang-Führer Jimmy Barbecue und Guy Philipp, dem Chef einer paramilitärischen Gruppierung. Philipp saß gerade sechs Jahre wegen Drogenschmuggels in US-Haft, wurde Anfang des Jahres erst entlassen und sofort nach Haiti zurückgeschickt. Und Barbecue hat gerade in einem Interview mit dem US-amerikanischen National Public Radio betont, seine Gang-Mitglieder seien für einen langen Kampf gerüstet. Was jetzt geschehe, sei allein Wille der USA und habe nichts mit einer haitianischen Lösung zu tun.

Haiti als Modell einer fernverwalteten No-go-Zone geht in die nächste aussichtslose Runde. Es ist kein Zufall, dass sich das alles in einem Land abspielt, in dem, wie die US-amerikanisch-äthiopische Soziologin Adom Getachew schreibt, einst „das Schwarzsein (Blackness) als politische Kategorie neu gegründet und als Zeichen des historischen und politischen Widerstands gegen Sklaverei und koloniale Dominanz definiert wurde“. Die Moderne im emanzipatorischen Sinne lässt sich nur verteidigen, wenn sie sich ihres verleugneten Teils, der Sklavenbefreiung und des Abolitionismus, bewusst wird. Dafür müsste man allerdings ganz andere Wege beschreiten als die militärische Einhegung einer Krise, die man wesentlich selbst mit verursacht hat.

medico international unterstützt das haitianische Menschenrechtsnetzwerk (RNDDH), das unter den bürgerkriegsähnlichen Umständen alle damit im Zusammenhang stehenden Verbrechen dokumentiert. Morddrohungen gegen ihre Mitarbeiter:innen sind üblich. Aber das Büro ist immer besetzt – in der Hoffnung, dass eines Tages die herrschende Straflosigkeit endet.

Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 2/2024. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!