Auf die internationale Dimension von Gesundheit zu verweisen, ist ganz offensichtlich in Mode gekommen. Weltweit sprechen Politiker, Wissenschaftler, Journalisten und zivilgesellschaftliche Akteure immer häufiger auch von „globaler Gesundheit“ – mit freilich ganz unterschiedlichen Interpretationen und Interessen. Aus nationaler Perspektive verstehen Regierungen unter globaler Gesundheit etwa Maßnahmen zum Schutz der eigenen Bevölkerung vor Pandemien, die Förderung des Exports von Gesundheitsprodukten, aber auch die Sicherung eigener Interessen bei internationalen Organisationen, wie der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Soziale Bewegungen, Gesundheitsaktivisten und NGOs dagegen verweisen auf die universelle Dimension von Gesundheit, wie sie in den Menschenrechtspakten festgeschrieben ist und sehen in Gesundheit etwas anderes als die Grundlage für Geschäfte und ein effizientes Krankheitsmanagement.

Fest steht, dass mit Blick auf den erreichten Globalisierungsgrad gesundheitliche Fürsorge heute nicht mehr nur im nationalen Kontext realisiert werden kann. Die Liberalisierung des internationalen Waren- und Kapitaltransfers, der Klimawandel, der Waffenhandel, die Zunahme von Gewaltökonomien – all das beeinflusst die gesundheitliche Lage von Menschen, weshalb Politik, die Gesundheit sichern und verbessern will, gar nicht anders kann, als international zu handeln. Voraussetzung ist ein neues Verständnis von Gesundheit: eines, das Gesundheit als globales Gemeingut betrachtet, dem nur in internationaler Verantwortung entsprochen werden kann.

Das Ziel: "Gesundheit für Alle" stand bereits Pate, als im Jahr 1948 die Weltgesundheitsorganisation (WHO) gegründet wurde. Mit Blick auf das seitdem akkumulierte Wissen über die Zusammenhänge des Lebens sowie all den Reichtum, der unterdessen weltweit erzeugt wurde, hätte das Ziel längst verwirklicht werden können. Globale Gesundheit verlangt nicht die Erwirtschaftung weiteren Reichtums, sondern die gerechtere Verteilung des bereits bestehenden. Hindernisse liegen weniger im Fehlen von Mitteln als im Mangel an politischer Analyse und Strategie sowie an dem öffentlichen Druck, der zur Durchsetzung von Veränderungen notwendig ist.

Die globale Gesundheitskrise

Die gegenwärtige Gesundheitskrise ist vor allen eine Krise von zunehmender gesundheitlicher Ungleichheit. Zwar ist die durchschnittliche Lebenserwartung der Weltbevölkerung in den letzten Jahrzehnten kontinuierlich gestiegen, doch ist sie in Afrika und einigen Ländern der früheren Sowjetunion gesunken. Auch in der Säuglingssterblichkeitsrate, dem zweiten wichtigen Gesundheitsindikator, kommt die gesundheitliche Ungleichheit zum Ausdruck. Während im Tschad 99 von 1000 Lebendgeburten sterben, bevor sie ein Jahr alt werden, liegt die Säuglingssterblichkeitsrate in Schweden bei 2 pro tausend (WHO 2012: 52-59).

Es gibt keinen Zweifel, dass die Welt im Zuge der ökonomischen Globalisierung enger zusammengerückt ist. Zugleich aber ist auch die Lücke zwischen Reich und Arm größer geworden. Das neoliberale Paradigma, dass mit der Deregulierung der Wirtschaft auch etwas für die Armen abfallen würde, hat sich in Theorie (Alesina & Rodrik 1994: 482ff) wie auch in der Praxis (Machinea et al. 2006: 21ff; Perry et al. 2006: 59ff; cf) als Irrtum erwiesen. Der versprochene „Trickle-down“-Effekt ist ausgeblieben. Stattdessen hat das weltweite Wirtschaftswachstum die bestehende Armut eher gefestigt. „Take it from the needy, give it to the greedy“ (Nimm‘s von den Bedürftigen und gib‘s den Gierigen) lautet die zynische Agenda der neoliberalen Entfesselung des Kapitalismus. Und so macht es mehr denn je einen Unterschied, ob man in einem der wohlhabenden Regionen Europas, Nordamerikas oder Australiens geboren wird oder eben im „globalen Süden“, der Zonen des sozialen Ausschlusses, der Armut und der Perspektivlosigkeit. Diese Zonen sind nicht mehr länger nur auf den geographischen Süden begrenzt, sondern breiten sich längst auch am Rande europäischer und nordamerikanischer Städte aus.

Bei all dieser Dramatik ist die gesundheitliche Ungleichheit aber nicht unabänderlich. Längst ließen sich mit den vorhandenen landwirtschaftlichen Produktionskapazitäten 12 Mrd. Menschen, also nahezu das Doppelte der derzeitigen Weltbevölkerung, ernähren. Dennoch stirbt alle fünf Sekunden ein Kind an Hunger. Laut Weltgesundheitsorganisation (WHO) betragen die jährlichen Aufwendungen für Gesundheit 6,5 Billionen Dollar, das sind immerhin rund 950 US-$ pro Kopf und Jahr, deutlich mehr als die 12 US-$, die beispielsweise den Menschen in Eritrea pro Kopf und Jahr zur Verfügung stehen. In Deutschland sind es über 3.500 US-$, aber nicht alles, was wir uns zumuten (bzw. was uns zugemutet wird), ist auch notwendig. Um nahezu die Hälfte ließen sich die Ausgaben für Arzneimittel senken, wenn sie in Deutschland nur so teuer wären wie in Großbritannien. 20 Mrd. € könnten pro Jahr eingespart werden, wenn die Anwendung sinnloser Gerätediagnostik und unsinniger Medikamente gestoppt würde. Und noch einmal 8 - 24 Mrd. € müssten nicht verloren gehen, wenn endlich dem notorischen Abrechnungsbetrug und der unterdessen großflächig im Gesundheitswesen zu beklagenden Korruption ein Riegel vorgeschoben würde.

Alternativen zum Status Quo aber fallen nicht vom Himmel; sie können nur dort realisiert werden, wo soziale Bewegungen die herrschenden Machtverhältnisse herausfordern. Gesundheit für Alle verlangt Eingriffe in jene strukturellen Umstände, die für die bestehende Ungleichheit verantwortlich sind.

Die zwei Ebenen des Kampfes für bessere Gesundheit

Es sind zwei Bereiche, die nachhaltige Gesundheitsförderung berücksichtigen muss. Notwendig sind einerseits die Schaffung von gesundheitsfördernden sozialen Lebensumständen und andererseits die öffentliche Bereitstellung von Versorgungseinrichtungen, die im Bedarfsfalle allen zugänglich sind.

Damit Menschen ihre eigenen Gesundheitspotenziale zur Entfaltung bringen können, brauchen sie Zugang zu angemessenem Einkommen bzw. zu Land, zu menschenwürdiger Arbeit, ausreichender und guter Ernährung, hygienischen Wohnverhältnissen, zu Bildungsangeboten, zum kulturellen Leben usw.. Gemeint sind die sogenannten „Social Determinants of Health“, deren Beeinflussung unter anderem den Schutz und die Wiederherstellung fundamentaler Gemeingüter wie Land (zur Ernährung), sauberes Wasser, eine gesunde Umwelt, den Zugang zu Wissen (für medizinische Versorgung auf hochmöglichen Standard) erfordert. Weil individuelle Gesundheit zu großen Teilen gesellschaftlich bedingt ist, bedeutet nachhaltige Gesundheitsförderung politisches Handeln. Politik ist Medizin im Großen, das wusste schon Rudolf Virchow.

Aber selbst unter idealen Voraussetzungen werden Menschen krank werden, Unfälle erleiden oder medizinischen Beistand beispielsweise in der Kindheit (Impfungen), bei Schwangerschaften oder im Alter benötigen. Gesundheit für alle erfordert deshalb immer auch ein allen zugängliches Angebot an umfassender präventiver, kurativer und rehabilitierender Gesundheitsversorgung. Die WHO nennt das „Universal Health Coverage“ (UHC), im Deutschen etwa: „allgemeine Gesundheitsabsicherung“.

Im Folgenden geht es vor allem um die Frage, wie eine solche umfassende und allen zugängliche Gesundheitsversorgung realisiert und finanziert werden kann. Einige Zahlen mögen die alarmierende Ausgangslage beschreiben:

- Jährlich sterben 18 Millionen Menschen an Krankheiten, die mit einfachen, aber lebenswichtigen medizinischen Interventionen, z.B. der Gabe von Re-Hydrations-Salzen im Falle infektiöser Durchfälle, behandelbar gewesen wären (Pogge 2008).

- Aber die 84 % der Weltbevölkerung, die in Entwicklungsländern leben und 90% der globalen Krankheitslast tragen, können über nur 12% der weltweiten Ausgaben für Gesundheit verfügen.

- 41 sogenannte „Low Income Countries“ (LIC), d.h. Länder mit geringem Einkommen sind zu arm, um auch nur jene Mittel bereitstellen zu können, die zur Erreichung der Millennium-Entwicklungsziele (MDGs) bis 2015 notwendig wären (WHO 2010: xiii).

- Jährlich geraten etwa 100 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze, weil sie privat für Gesundheitsleistungen aufkommen müssen (WHO 2010: 5).

Aufgrund solcher Umstände ist die Gesundheit der Mehrheit der Weltbevölkerung heute nur ungenügend geschützt. Nur eine Minderheit verfügt über die finanziellen Mittel, die nötig sind, um sich umfassende Gesundheitsversorgung leisten zu können. Und nur die wenigsten genießen eine finanziellen Risikoschutz durch Versicherungen oder kostenfreien Zugang zu öffentlichen Gesundheitssystemen. Je ärmer ein Land, desto größer ist in der Regel der Anteil, den Patienten aus eigener Tasche zur Begleichung von Gesundheitskosten aufbringen müssen. In 33 LIC-Ländern machten 2007 solche privaten “out-of-pocket“ Zahlungen mehr als 50% aller Gesundheitsausgaben aus. Ein Versorgungssystem, das sich auf direkt im Krankheitsfalle zu erbringen Zahlungen gründet, nötigt den einzelnen oftmals unkalkulierbare finanzielle Risiken auf und stellt die ungerechteste Form von Gesundheitsfinanzierung dar (WHO 2010: xiv).

Bei der Vorstellung des Weltgesundheitsberichtes 2010 mit dem Thema „Health Systems Financing – The Path to Universal Health Coverage“ in Berlin forderte die WHO-Generaldirektorin Margaret Chan die systematische Reduzierung von „out of pocket“-Zahlungen und als Sofortmaßnahme die Abschaffung privat zu erbringender Nutzungsgebühren, sog. “user fees“. „User fees“ (wie Praxisgebühren oder private Zuzahlungen zu Medikamenten) stellten eine Bestrafung der Armen dar, so Margaret Chan in Anwesenheit von Repräsentanten der Weltbank, die in den späten 1980ern und 1990ern Jahren gemeinsam mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) „user fees“ weltweit propagiert und als Teil von strukturellen Anpassungsprogrammen vielen Ländern des Südens aufgezwungen hatten (Gebauer 2011).

Immerhin, und das ist in doppeltem Sinne bemerkenswert, beginnt die internationale Politik heute das zu erkennen, was schon seit Jahrhunderten zum Alltagswissen gehört: dass Armut krank macht und Krankheit arm. Es ist dieser unterdessen auch mit unzähligen wissenschaftlichen Studien belegte Zusammenhang, der klar macht, warum dem kodifizierten Menschenrecht auf Gesundheit nicht entsprochen werden kann, wenn der Zugang zu Versorgungsgeboten an die individuelle Kaufkraft von Menschen gekoppelt wird. Eine Strategie, die heute einen Ausweg als dem vermeintlichen Teufelskreis aus Armut und Krankheit sucht, sollte wenigstens fünf grundlegende Maßnahmen umfassen.

Ausgangspunkt und Grundlage für alle weiteren Schritte ist die Zurückdrängung des neoliberalen Paradigmas von Eigenverantwortung und unternehmerischer Lebensführung. Zweitens müssen bestehende gesellschaftliche Institutionen, die mit gesundheitspolitischer Steuerung beauftragt sind, in die Lage versetzt werden, ihrer öffentlichen Verantwortung auch gerecht werden zu können. Drittens geht es um die Ersetzung von direkt im Krankheitsfall zu entrichtenden „out-of-pocket“ Zahlungen durch einen im Voraus aufgebauten finanziellen Risikoschutz. Viertens ist über die Bündelung finanzieller Mittel für eine gesellschaftliche Risikostreuung zu sorgen. Und schließlich gilt es, das Prinzip der Solidarität gegen marktorientierte Konzepte, die auf Konkurrenz fußen, zu reaktivieren und so allen, auch Mittellosen, eine größtmögliche Gesundheitsversorgung zukommen lassen zu können.

Zurückweisung der neoliberalen Ideologie

Das Bemühen um allgemeine Gesundheitsabsicherung (UHC) muss mit der Zurückweisung der noch immer dominanten neoliberalen Ideologie beginnen. Dass die globale Entfesselung des Kapitalismus auch zur Kommodifizerung von Gesundheit, zu Sozialabbau und der Auflösung öffentlicher Gesundheitssysteme geführt hat, ist hinreichend bekannt. Weniger im Bewusstsein ist dagegen, dass all dies nur im Kontext einer spezifischen Ideologie möglich gewesen ist – einer Ideologie, die selbst jene noch erfasst hat, die am meisten unter ihr zu leiden haben: die Armen dieser Welt.

Zum Kern des Neoliberalismus zählt die Überzeugung, dass soziale Werte und am Gemeinwesen orientierte Institutionen dem Wirtschaftswachstum im Wege stehen und durch Eigenverantwortung und unternehmerischer Lebensführung ersetzt werden müssen.. Die Folgen hat der Gesundheitsökonomen Gavin Mooney auf drastische Weise zusammengefasst: “Neoliberalism kills. We need to find a better way…. The crucial issue, however, is to accept that public health must be political and that fundamental to any genuine progress in addressing poverty, inequality, and ill health at a global level is to recognise that, first, neoliberalism is at the root of these problems and, second, some alternative must be found.” (Mooney 2012: 397f)

Es gehört zu den Irrationalitäten der Gegenwart, dass die Erkenntnis von der gesellschaftlichen Bedingtheit von Gesundheit zwar theoretisch wie praktisch belegt ist, im herrschenden Diskurs aber keine Rolle spielt. Dort herrscht die Idee vor, die Verantwortung für Gesundheit könne auf private Akteure und die Leute selbst abgeschoben werden. Öffentlich getragene Krankenhäuser, kommunale Wasserwerke und Abfallbeseitigung, gesetzliche Krankenversicherungen etc. gelten heute vielerorts als „unrentabel“ bzw. als Ausdruck „staatlicher Bevormundung“ und sind in großem Maßstab privatisiert worden. Nur weil sich in der öffentlichen Meinung die Mär von der angeblich größeren Leistungsfähigkeit privater Akteure einnisten konnte, ist der Protest gegen die Privatisierung öffentlicher Gesundheitseinrichtungen und deren Öffnung für private Profitinteressen so begrenzt geblieben. Auch unter denen, die nun höhere Gesundheitskosten zu tragen haben, glauben viele an diese Alternativlosigkeit.

Versorgungseinrichtungen werden nicht an ihrem öffentlichen Auftrag gemessen, sondern an betriebswirtschaftliche Kennziffernwie Bettenauslastung, Budgeterreichungsgrade usw., was viel über das zugrundeliegende Geschäftsmodell aussagt, nichts aber über den Grad der Verwirklichung des Menschenrechts auf Gesundheit. Mitunter sind die besseren Einrichtungen gerade diejenigen, die rote Zahlen schreiben. Effektivität – verstanden als verantwortliche Umsetzung eines öffentlichen Auftrages – verträgt sich nur bedingt mit wirtschaftlicher Effizienz, in der bereits das Interesse an privatem Profit eingelagert ist.

Verbesserung öffentlicher Verantwortung

Verstärkt sehen sich Regierungen und öffentlichen Institutionen heute der Forderung zivilgesellschaftlicher Akteure ausgesetzt, ihrer Verantwortung gegenüber dem Gemeinwohl gerecht zu werden. Aber selbst Regierungen, die solchen Forderungen entsprechen wollen, scheitern mitunter an der beeindruckenden Fragmentierung, die im Bereich der internationalen Gesundheit inzwischen eingetreten ist. Zahlreiche neue Akteure, darunter Unternehmens- und Privatstiftungen, multinationale Konzerne, mittelständische Unternehmen, NGOs, öffentlich-private Partnerschaften sind in den zurückliegenden zwei Dekaden entstanden. Das hat einerseits zu einer größeren Beachtung von Fragen globaler Gesundheit geführt, andererseits jene staatlichen, staatlich regulierten und zwischenstaatlichen Einrichtungen, in denen Gesundheits- und Sozialpolitik zuvor angesiedelt war, erheblich geschwächt. Nicht zuletzt die Gesundheitsbehörden in den Ländern des Südens sehen sich heute mit einem regelrechten Labyrinth von Akteuren konfrontiert, das eine verantwortungsvolle Gesundheitssteuerung erschwert oder gänzlich in Frage stellt. Von einem finanziell schlecht ausgestatteten Gesundheitsministerium eines Landes mit niedrigem Einkommen (LIC), das zwischen Dutzenden von privaten und internationalen ausländischen Geldgebern jonglieren muss, die alle ihre eigenen Interessen verfolgen, "Accountability" zu erwarten, ist nahezu aussichtslos. Ähnliche Probleme plagen die WHO heute auf internationaler Ebene. Mit der Vervielfältigung der Akteure sind die Möglichkeiten einer wirkungsvollen politischen Regulierung geschwächt worden und obendrein etliche Parallelstrukturen entstanden, was die Fehlallokation von Mitteln erhöht hat.

Um die weitere Fragmentierung aufzuhalten bzw. zurückzudrängen, müssen öffentlich mandatierte Einrichtungen gegenüber privaten Interessen gestärkt werden – eine Herkulesaufgabe unter den gegebenen Bedingungen. Und doch ist es ermutigend, dass eine Debatte über Governance-Probleme in Gang gekommen ist. Öffentliche Gesundheitseinrichtungen auf nationaler und die WHO auf internationaler Ebene müssen wieder in die Lage versetzt werden, ihren Aufgaben als führende und koordinierende Instanzen gerecht zu werden. Nur dann können sie auch verantwortlich gemacht werden - beispielsweise für die Einführung finanzieller Risikoabsicherungssysteme.

Verbesserung des finanziellen Risikoschutzes

Um dem unkalkulierbaren Risiko von „out of pocket“-Zahlungen im Krankheitsfall zu entgehen, bedarf es einer vorausschauenden finanziellen Risikoabsicherung, die sich auf das Prinzip von Vorauszahlungen gründet. Allgemeine Gesundheitsabsicherung wird erst realisierbar, wenn Direktzahlungen systematisch durch Vorauszahlungspläne ersetzt werden, in die alle Mitglieder eines Gemeinwesens, unabhängig davon, ob sie gerade krank oder gesund sind, einbezogen sind. Die effektivsten Vorauszahlungspläne sind steuerfinanzierte Gesundheitssysteme (wie z.B. in Großbritannien, den skandinavische Ländern, Kanada, Brasilien und Thailand). In Frage kommen auch gesetzlich geregelte soziale Krankenversicherungssysteme (SKV) wie z.B. in Österreich, Belgien, Frankreich, Deutschland, Korea und Costa Rica, die allerdings den Nachteil aufweisen, an das Lohnarbeitsverhältnis gekoppelt und damit nicht umfassend zugänglich zu sein.

Über die Vor- und Nachteile bestehender Gesundheitssysteme wird seit langem und mitunter leidenschaftlich diskutiert. Es liegt auf der Hand, dass steuerbasierte Systeme besser geeignet sind für Länder, die einen hohen Anteil an informell beschäftigter und armer Bevölkerung haben – Menschen, die keine regelmäßigen Beiträge leisten können. Diesen Vorteil büßen steuerfinanzierte Systeme freilich schnell ein, wenn Steuern nicht gerecht erhoben und diese nicht am Gemeinwohl orientiert ausgegeben werden. Soziale Krankenversicherungssysteme haben das Potential einer solidarischen Finanzierung, stehen aber vor großen Herausforderungen in Ländern mit großer sozialer Ungleichheit, wenn es gilt, Leistungen auf die Gesamtbevölkerung auszuweiten. Soziale Krankenversicherungen können , wenn überhaupt - sinnvoll sein für wohlhabendere Länder mit geringen Einkommensunterschieden und stabilen Beschäftigungsverhältnissen – Bedigungen, die im Zuge der neolibaraln Offensive immer mehr verloren gehen.

Neben steuerbasierender Systemen und SKV-Plänen gibt es private Krankenversicherungen und – als eine Abwandlung davon - gesundheitliche Sparkonten (GSK), mit denen Einzelne individuelle Rücklagen für spätere Bedarfssituationen bilden. Gemessen am Ziel einer universellen gesundheitlichen Absicherung sind solche Sparkonten kontraproduktiv. Sie unterlaufen die Idee von Gesundheit als Gemeingut, und sie untergraben den sozialen Zusammenhalt von Gesellschaften. Für gesündere Leute mit höheren Einkommen mögen individuelle Vorsorgepläne interessant sind, für ärmere Menschen, die häufiger unter Gesundheitsproblemen leiden, sind sie es nicht. Eine wirksame Finanzierung der Gemeinguts Gesundheit gelingt nicht über individuelle Rücklagenbildung, sondern verlangt das Bündeln von individuellen Mitteln, die Poolbildung.

Poolbildung

Sowohl steuerbasierte Systeme als auch sozialen Krankenversicherungen arbeiten auf der Grundlage der Bündelung von Beiträgen. Auf diese Weise entstehen Pools, die dann besonders wirksam sind, wenn alle Mitglieder einer Gemeinschaft, alle Bürgerinnen und Bürger eines Landes zu ihm beitragen. Je größer der Pool, desto größer die Chance, sämtliche Risiken aller Mitglieder abzudecken. Je kleiner die Gruppe, desto begrenzter der Leistungskatalog. Kostenintensive Behandlungen können nur getragen werden, wenn die Zahl der teilnehmenden Mitglieder groß genug ist. Und weil das so ist, besteht bei kleineren Gruppen die Gefahr der Ausgrenzung von Menschen mit chronischen Erkrankungen und einen höherem Krankheitsrisiko, das mit Armut korreliert ist.

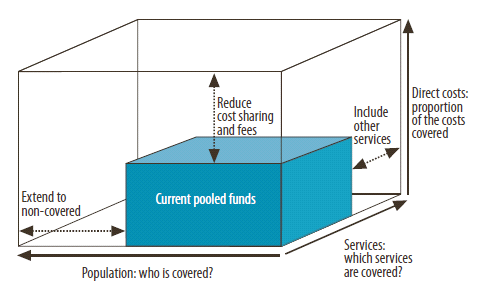

{poolpng class="links"} Die Abbildung zeigt, wie sich die WHO „Universal Health Coverage“ vorstellt. (WHO 2010: xv)

Das Modell vereint drei Dimensionen: den Anteil der abgesicherten Bevölkerung, den Umfang der Versorgungsleistungen, den Anteil von Direktzahlungen. Im besten Falle umfasst ein Finanzierungssystem die gesamte Bevölkerung, der ein umfassendes Paket an Leistungen zu Teil wird, ohne das individuellen Zuzahlungen geleistet werden müssen.

Bemerkenswert ist, dass das WHO-Modell nicht von besonderen Zielgruppen, z.B. den Armen spricht, und auch keine Minimalversorgungspakete im Blick hat, wie das die „International Labor Organisation“ (ILO) in ihrem Konzept einer sozialen Grundsicherung (Social Protection Floor) tut. Vielmehr fordert die WHO alle Länder auf, ihr Möglichstes zu tun, um ausreichend große finanzielle Pools zu bilden, die allen die gleiche Versorgung ermöglicht. Es ist ein dynamisches Modell, das die Menschenrechtsforderung auf den höchst möglichen Gesundheitsstandard für alle zu keiner Zeit aus dem Auge verliert. Selbst wenn dies nicht von einem auf den anderen Tag möglich sein sollte, sind die Länder gehalten, tragfähige Strategien und entsprechende Aktionspläne vorzulegen, die deutlich machen, wie das Ziel einer allgemeinen Gesundheitsabsicherung erreicht werden kann. Ein solcher Ansatz lässt Raum für demokratisch getragene nationale Anpassungen und lädt vor allem zivilgesellschaftliche Akteure ein, solange Druck auf ihre Regierungen auszuüben, bis das Ziel einer umfassenden Versorgung für alle erreicht ist. Eine solche Idee mag utopisch erscheint, wäre aber schon heute realisierbar - durch Wiederbelebung und Stärkung des Prinzips der Solidarität.

Das Solidaritätsprinzip

Unabhängig von ihrer politischen Gestaltung wird es in allen Gesellschaften Bevölkerungsgruppen geben, denen die Mittel fehlen, um zu einem Finanzierungspool beitragen zu können. Aus diesem Grund bedarf universelle Absicherung immer eines permanenten und institutionalisierten Systems der Umverteilung. Kinder müssen durch Erwachsene, Rentner durch Jüngere, Mittellose durch Bessergestellte, die höhere Vorauszahlungen leisten können, subventioniert werden. Das Solidaritätsprinzip ist der Schlüssel zur Implementierung eines allgemeinen und sozial gerechten Gesundheitssystems.

Dabei macht es keinen Unterschied, ob ein System über Steuern finanziert wird oder auf Sozialversicherungsbeiträgen basiert. Beides ermöglicht eine solidarische Finanzierung, die auch denen, die nichts beitragen können, den Zugang zu Versorgungsleistungen garantiert. In Solidarsystemen orientiert sich die Höhe der Beiträge an den jeweiligen finanziellen Möglichkeiten, während der Anspruch auf Dienstleistungen allein vom Bedarf abhängig ist. Selbst Mittellose, die keinen Cent zu einem Pool beitragen können, erhalten dennoch die gleichen Leistungen Es ist das Solidaritätsprinzip, welches den Zugang zu Gesundheit von individueller Kaufkraft löst. Möglich werden solche Solidarsysteme über gestaffelte Beitragszahlungen bzw. über progressive Besteuerung – Mechanismen, die es im Prinzip längst gibt, auch wenn sie darunter leiden, dass sich die wirklich Reichen vielerorts per Steuervermeidung oder über den Wechsel in private Versicherungen aus der solidarischen Finanzierung verabschieden können.

Derart bedeutet Solidarität mit als Mitgefühl und Wohltätigkeit. Das Prinzip der Solidarität stützt sich auf solidarisch verfasste Institutionen, die für eine sozial gerechte Lasten- und Umverteilung sorgen. Solche Umverteilung, die nichts mit bürgerlicher Wohltätigkeit zu tun hat, ist die Grundlage für die gesamte „soziale Infrastruktur“ von Gesellschaften. Wie die herkömmliche Infrastruktur, zu der u.a. die Energie, das Straßenwesen, die Verwaltung, das Justizwesen zählen, muss auch die soziale Infrastruktur öffentlich reguliert und finanziert werden. Der Ausdruck soziale Infrastruktur steht für ein Ensemble von Gemeingütern, zu denen die Gesundheitsversorgung, gute Bildungseinrichtungen, soziale Sicherungssysteme, Ernährungssicherung, etc. gehören. Eine soziale Infrastruktur vereint Einrichtungen, die für den sozialen Zusammenhalt von Gesellschaften essenziell sind und daher für alle, unabhängig von individuellem Wohlstand, zugänglich sein müssen. Gesellschaften, die nicht für einen derartigen Ausgleich sorgen, laufen Gefahr auseinanderzubrechen und zu kollabieren.

Ohne Pflichtbeiträge aber ist eine gerechte Lastenverteilung nicht möglich. Weltweit neigen gerade Wohlhabende und profitable Wirtschaftsunternehmen zu Steuervermeidung und Steuerhinterziehung (TUC 2008: 4ff) bzw. ziehen es vor, sich aus solidarisch finanzierten Systemen zu verabschieden Ausreichende Gesundheitsfinanzierung verlangt verpflichtende Beiträge, die – in der Höhe gestaffelt – von allen kommen müssen.

Erweiterung des fiskalischen Rahmens

Es ist eine Binsenweisheit, dass angemessene Gesundheitsversorgung entsprechender Finanzmittel bedarf. In Anbetracht der weltweiten Armut, die längst ein Drittel der Weltbevölkerung erfasst hat, gelingt die Bekämpfung gesundheitlicher Ungleichheit nur über eine Erhöhung der öffentlichen Gesundheitsausgaben. Um ihren Handlungsrahmen zu erweitern, muss sich Haushaltspolitik wieder auf Maßnahmen der Umverteilung von Reichtum konzentrieren. Eine solche Strategie mag dem gegenwärtigen neoliberalen Staatsverständnis radikal entgegenstehen, doch gibt es aus gesundheitspolitischer Sicht keine Alternative. Selbst die WHO empfiehlt in ihrem bereits erwähnten Weltgesundheitsbericht 2010 den Mitgliedsstaaten, über fiskalische Maßnahmen die Mittel für die öffentliche Gesundheitsfürsorge zu erhöhen. Dabei gilt Besteuerung als eines der wichtigsten Instrumente. Dazu geeignet seien, so die WHO:

- Eine Sonderabgabe für große und profitable Unternehmen;

- Eine Abgabe auf Devisentransaktionen;

- Eine Finanztransaktionssteuer; und

- Steuern auf Tabak, ungesundes Essen, etc. (WHO 2010: 29)

Es ist bemerkenswert, dass der WHO-Bericht nicht mehr Public-Private-Partnerships (PPP) als Quelle der Aufbesserung maroder Staatsfinanzen propagiert, wie das in den vorangegangenen Dekaden getan wurde. Denn auch wenn Kooperationen mit privaten Stiftungen und Unternehmen für einige Regierungen attraktiv sein mögen, liegen darin doch massive Risiken für Interessenkonflikte, die einer rationalen, am Gemeinwohl ausgerichteten Politik entgegenstehen. Vor diesem Hintergrund, aber auch mit Blick auf die Notwendigkeit einer nachhaltig gesicherten Gesundheitsfinanzierung ist die Forderung nach Steuergerechtigkeit durch progressive Besteuerung zurück auf der politischen Agenda. Für zivilgesellschaftliche Akteure ergibt sich daraus ein wichtiger Argumentationsrahmen. Denn Regierungen können eigene Untätigkeit nicht länger damit begründen, es gebe keine oder nur unzureichende Ressourcen. Um den sozialen Bedürfnissen ihrer Bevölkerungen zu entsprechen, sind sie stattdessen aufgefordert, ihren finanzpolitischen Spielraum zu vergrößern. Öffentliche Verantwortung (accountability) impliziert entsprechende finanzielle Kapazitäten; und nur ausreichend ausgestattete Institutionen können verantwortlich (accountable) gemacht werden.

Einige Länder aber werden selbst dann nicht imstande sein, den gesundheitlichen Bedürfnissen ihrer Bevölkerungen zu entsprechen, wenn sie alle verfügbaren Mittel aktivieren. Vielleicht weil die heimische Wirtschaft zu schwach ist oder die negativen Auswirkungen der globalisierten Wirtschaft zu stark sind, scheitern sie in ihrem Bemühen einer ausreichenden Gesundheitsfinanzierung. Nur acht von 49 Ländern mit niedrigem Einkommen werden 2015 in der Lage sein, das erforderliche Maß an Dienstleistungen allein über heimischen Ressourcen finanzieren können. 2001 schätzte die WHO-Kommission für Makroökonomie und Gesundheit (CMH) die Kosten für eine sehr einfache Basisversorgung mit präventiven und kurativen Dienstleistungen auf etwas über 34 US-$ pro Person und Jahr. Zum gleich Zeitpunkt gaben 31 Länder an, weniger als 35 US-$ für Gesundheitsversorgung auszugeben. (Xu et al. 2007: 979)

Selbstverständlich gilt es alles zu tun, damit auch ärmere Länder aus eigener Kraft den Gesundheitsbedürfnissen ihrer Bevölkerungen entsprechen können. Das Ziel ist nicht die Modernisierung alter wirtschaftliche Abhängigkeiten, sondern die Unterstützung bei Aufbau von Selbständigkeit. Die dafür notwendigen Veränderungsprozesse aber können Zeit beanspruchen; sie können an Umständen scheitern, die, wie die Folgen des Klimawandels oder der globale Finanz- und Wirtschaftskrise außerhalb der Beeinflussung durch einzelne Regierungen liegen. In solchen Fällen können die Lücken, die zwischen Notwendigkeiten und fiskalischen Möglichkeiten bestehen, nur über einen Beistand von außen überbrückt werden – Unterstützung, die auf der Internationalisierung des Solidaritätsprinzips basiert.

Aufbau eines internationalen Finanzierungsplans für Gesundheit

Im März 2011 riefen die Teilnehmer einer internationalen Konferenz zum Thema: „Strengthening Local Campaigns for National and International Accountability for Health and Health Services“, die in Johannesburg stattfand und Gesundheitsaktivisten vor allem aus dem südlichen Afrika versammelte, dazu auf, „the principles of social solidarity that are an accepted part of governance within many countries to be extended to the international level“. (Section 27, 2011)

Um für Engpässe und Lücken, die einem Land bestehen können, einen Ausgleich zu schaffen, ist ein internationaler Finanzierungsmechanismus erforderlich, der auf den Grundsätzen der Risikostreuung, Poolbildung und des Solidaritätsprinzips beruht. Ein solcher vertraglich geregelter Ausgleichsfinanzierungsmechanismus verpflichtet die Länder, die dazu imstande sind, auch zu den Gesundheitsbudgets ärmerer Länder beizutragen.

Die normative Grundlage für solche Pflichtbeiträge lieferte die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Paragraph 28 besagt, dass jede und jeder das Recht auf eine soziale und internationale Ordnung hat, in der die Rechte und die Freiheit, die mit der Erklärung in Kraft treten, auch voll verwirklicht werden. “The existing international institutional order fails this test, it aggravates extreme poverty”, sagt der Philosoph Thomas Pogge von der Yale-Universität: “The rich countries (are) violating human rights when they, in collaboration with Southern elites, impose a global institutional order under which, foreseeably and avoidably, hundreds of millions cannot attain ‘a standard of living adequate for the health and well-being of himself and of his family (§ 25)’.” (Pogge 2008: 3) Aus der Perspektive der Menschenrechte ist die Schaffung einer globalen Institution, die über Umverteilung von Reichtum zur Korrektur der negativen Auswirkungen der aktuellen Ordnung sorgt, nicht eine Frage des „nice-to-have“, sondern eine Verpflichtung. Eine solche Institution müsste zwei wesentliche Aufgaben verfolgen: Sie müsste für eine gerechte Lastenverteilung zwischen den Länder sorgen, die in ein solches Ausgleichsfinanzierungsinstrument einzahlen, und es müsste zugleich dafür sorgen, dass Empfängerländer erhaltene Mittel angemessen verwenden.

Die Realisierung eines solchen Finanzausgleichsmechanismus verlangt nicht notwendigerweise eine neue große bürokratische Struktur – eine weitere Behörde mit Tausenden von Mitarbeitern, die am grünen Tisch allerlei Programme planen, um sie Empfängerländern von außen vorzugeben. Gorik Ooms und Rachel Hammonds (2008:160ff) schlagen vor, den bestehenden „Globalen Fonds zu Bekämpfung von AIDS, Tuberkulose und Malaria“ (GFATM) in einen Globalen Gesundheitsfonds zu erweitern. Dessen Aufgabe wäre dann nicht mehr auf die vertikale Bekämpfung einzelner Krankheiten begrenzt, sondern umfasste die horizontale Stärkung nationaler Gesundheitssysteme. Besser erscheint aber die Schaffung einer eher kleinen Behörde, die sich aller operativer Tätigkeiten enthält und lediglich für den Finanzierungsausgleich sorgt.

Dafür gibt es Beispiele auf nationaler, regionaler und auch auf internationaler Ebene. Finanzausgleichsmechanismen existieren in Ländern wie Australien, Belgien, Kanada, Deutschland und Brasilien. Sie sorgen dort für einen horizontalen Ausgleich zwischen Regionen (Bundesländern, Provinzen usw.), der in der Regel auf komplexen Berechnungen des Verhältnisses von u.a. der Höhe regionaler Steuereinnahmen, der demographischen Entwicklung, des Einkommensniveaus, etc. beruht. Ausgleichsmechanismen transferieren mitunter erhebliche finanzielle Volumina und können so für einen nicht unwesentlichen Anteil der Gesamteinnahmen einer Region verantwortlich sein (siehe Holst, 2012: 86-104).

Bisherige Erfahrungen zeigen, dass interregionale Finanzausgleichssysteme zwar parteipolitische Kontroversen provozieren können, sie aber von der Öffentlichkeit weitestgehend akzeptiert sind, wenn sie von ihr überhaupt bemerkt werden. Es ist eine eher unspektakuläre Arbeit, die Ausgleichfinanzierungsmechanismen leisten. Meist geht es um ein automatisiertes Verfahren der Bearbeitung von Daten, die regionale Finanzverwaltungen zuliefern (siehe z.B. BMF, 2010).

Auch auf supranationaler Ebene gibt es vergleichbare Systeme - zum Beispiel den Europäische Sozialfonds, der gegenwärtig ein Volumen von 75 Mrd. € pro Jahr umfasst. Gegründet wurde der Fonds, um im Bereich der Bildung, der Unterstützung von Arbeitslosen und bei anderen sozialen Diensten für einen Ausgleich zwischen den europäischen Regionen zu sorgen.

Selbst auf internationaler Ebene gibt es bereits ein Finanzausgleichssystem, eine höchst bemerkenswertes zumal. Es wurde 1874 gegründet als Teil des „Weltpostvereins“. Damals einigten sich nationale Postbehörden auf einen Vertrag, der für einen Ausgleich jener Kosten sorgt, die bei der Zustellung von Briefen und anderen Postsendungen über die Landesgrenzen hinweg entstehen. Bekanntlich wird nur einmal eine Gebühr erhoben, auch wenn zu Transport und Auslieferung die Postbehörden mehrerer Länder in Dienst genommen werden. Heute weiß kaum jemand noch von der Existenz des Weltpostvereins, obwohl seine Einrichtung eine wichtige Voraussetzung zur Gewährleistung grenzüberschreitender Kommunikation war. Zudem verdeutlicht der Weltpostverein, dass die wichtigsten Gemeingüter diejenigen sind, die ihren Aufgaben nachkommen, ohne großes Aufheben darum zu machen. Sie existieren sozusagen im gesellschaftlichen Hintergrund und sorgen dafür, dass alle die Chance haben, am öffentlichen Leben teilzuhaben. Aber noch etwas zeigt der Weltpostverein: wenn die Einrichtung einer solchen internationalen Ausgleichszahlungsregelung schon im 19. Jahrhundert gelang, warum sollte dies nicht heute möglich sein – z.B. im Kontext der globalen Gesundheitssteuerung?

Bausteine für eine wirksame globale Gesundheitsfinanzierung

Die Erfahrungen, die mit dem „Globalen Fonds zur Bekämpfung von Aids, Tuberkulose und Malaria“ (GFATM) gesammelt werden konnten, zeigen den Weg zur Realisierung allgemeiner Gesundheitsabsicherung. Die großen Erfolge, die bei der Bekämpfung von HIV/AIDS erzielt werden konnten, belegen auf überzeugende Weise die Wirksamkeit internationaler Finanzierungsinstrumente. Zugleich macht der Fonds aber auch deutlich, dass ein Ansatz, der nur drei Krankheiten im Auge hat, die Probleme auf lange Sicht nicht lösen kann. Ohne den Aufbau von horizontalen Gesundheitssystemen können kurzfristig erzielte Erfolge nicht nachhaltig gesichert werden.

Dauerhafte Verbesserungen – auch das zeigen die Erfahrungen, die mit dem GFATM gemacht wurden, verlangen – statt freiwilliger Zuwendungen – eine langfristige gesicherte Finanzierung, die nur auf der Grundlage vertraglich fixierter Pflichtbeiträge möglich ist. Soll ein neues internationales Finanzierungschema nachhaltig wirksam sein, muss es von einem rechtsverbindlichen Abkommen getragen werden, das den Zweck - die Gewährleistung einer universellen gesundheitlicher Absicherung - definiert, Beitragszahlungen regelt, Auszahlungsmodalitäten festhält, etc. Eine solche Vereinbarung könnte Gegenstand eines Vertrags sein, der ausschließlich die Gesundheitsfinanzierung klärt; sie könnte aber auch als ein Zusatzprotokoll zu einer umfassenden Rahmenkonvention für Globale Gesundheit (FCGH) verabredet werden, wie Larry Gostin et. al. vorschlagen. (Gostin 2011: 1f)

Vertraglich zu klären ist selbstverständlich auch die Frage der Steuerung eines solchen Ausgleichsmechanismus. Sicherzustellen ist die umfassende Partizipation derjenigen, um deren Gesundheit es geht. Das beginnt mit der Legitimierung einer solchen Einrichtung und reicht über konkrete Mitbestimmungsmöglichkeiten bis hin zur öffentlichen Kontrolle. Mögliche Entscheidungen über Gesundheitsbedürfnissen und -prioritäten dürfen nicht Expertengremien überlassen bleiben, sondern verlangen ein Höchstmaß an demokratischer Partizipation.

In jedem Fall würde ein solches internationales Finanzausgleichssystem einen Paradigmenwechsel in der internationalen Zusammenarbeit bedeuten. Die bislang geübte Praxis der offiziellen Entwicklungszusammenarbeit (ODA), die auf einer interessengeleiteten Beziehung zwischen Hilfe-Gebern und Hilfe-Empfängern beruht, würde ersetzt durch eine Form von Zusammenarbeit, die von Rechtsansprüchen und gemeinsamer Verantwortung getragen wird. Da ein Finanzausgleichsinstrument nicht selbst Gesundheitsprogramme plant und umsetzt, sondern allenfalls für einen gerechten Mitteltransfer sorgt, muss auch die Nutzung von transferierten Gelder durch entsprechende Leitlinien und Grundsätze vertraglich geregelt werden. Solche Richtlinien müssen nicht erst erarbeitet werden, es gibt sie bereits. Zu nennen sind der UN-Pakt über die wirtschaftliche, soziale und kulturelle Rechte (erweitert durch die General Comments), die WHO-Erklärung über die „Primäre Gesundheitsversorgung“ (PHC) und das Konzept universeller gesundheitlicher Absicherung, das einen gleichen Zugang für Alle fordert.

Zweifelsohne gibt es genügend Wissen, um Gesundheit für Alle zu verwirklichen. Auch international vereinbarte Grundsätze, die umreißen, was mit universeller Absicherung gemeint ist, liegen bereits vor. Was fehlt, sind gesellschaftliche, in diesem Fall zwischenstaatliche Institutionen, ohne die das Wissen über und die Prinzipien von globale Gesundheit nicht vom Kopf auf die Füße zu stellen sein werden.

Bleibt die Frage der Finanzierbarkeit eines solchen Finanzausgleichsystems. Erste Hinweise auf die Höhe der beizustellenden Mittel liefert der Weltgesundheitsbericht 2010, der von einem jährlichen Betrag von US-$ 60 pro Kopf ausgeht, um in den heute armen Ländern allen den Zugang zu einer angemessenen Gesundheitsversorgung zu ermöglichen. Unter dem Strich resultiert daraus eine Summe, die noch immer im Bereich dessen liegt, was ohnehin bereits international verabredet wurde. In der viel beachteten Erklärung von Abuja haben sich 2001 die Staats- und Regierungschefs Afrikas dazu verpflichtet, 15% der nationalen Haushalte für Gesundheit aufzuwenden. 15% des immer wieder bestätigten, aber längst nicht erreichten 0,7% Zieles für offizielle Entwicklungshilfe (ODA) aus den Haushalten der Länder mit hohem Einkommen würden ausreichen, um in allen Ländern eine signifikante Verbesserung der Gesundheitsversorgung zu erreichen.

Aber selbst das Ziel, allen Erdenbürgern die gleiche Versorgung zukommen zu lassen, ist nicht illusorisch. Durchschnittliche pro-Kopf Aufwendungen in Höhe von 900-1.000 US-$ wären möglich, ohne zusätzliche Ressourcen generieren zu müssen, was gewiss ein guter Start wäre, um allen Menschen den Zugang zu einem angemessenen Gesundheitsversorgungsschutz zu ermöglichen. Im Jahr 2010 betrugen sich die weltweiten Gesundheitsausgaben 6,5 Billionen US-$; das waren $ 948 US-$ pro Person und Jahr (WHO 2011: 4).

Die Internationalisierung des Solidaritätsprinzips ist keine Frage fehlender Ressourcen. Es ist eine Frage der Bereitschaft, eine neue institutionelle Norm zu schaffen, die reichere Länder dazu verpflichtet, zweckgebundene Mittel an ärmere Länder zu transferieren, solange deren fiskalischen Möglichkeiten nicht ausreichen, um Gesundheit für alle zu garantieren. Dabei ist die Sorge ernst zu nehmen, dass international zur Verfügung gestellte Ressourcen nationale Anstrengungen ersetzen könnten. In der Tat gehört zu den Wirkungen von internationaler Hilfe, dass die Empfängerländer ermuntert werden, den Einsatz heimischen Ressourcen zu reduzieren. Wer genauer hinschaut, wird aber erkennen, dass es vor allem die Unzuverlässigkeit heutiger internationaler Hilfe ist, die Länder daran hindert, vermehrt eigenen Ressourcen einzusetzen.

Der Aufbau und die Unterhaltung eines leistungsfähigen Gesundheitssystems ist eine recht kostenintensive Angelegenheit – auch und gerade in ärmeren Ländern. Gesundheitsbehörden, die versuchten, dies mit einer nur befristet gegebenen internationalen Unterstützung zu tun, würden sich, wenn die Finanzierung aus dem Ausland ausbleibt, mit unbezahlbaren Nachfolgekosten konfrontiert sehen. Unter diesen Umständen ist es nur zu verständlich, wenn Ländern gar nicht erst in eigene Gesundheitssysteme investieren. Somit ist es eher eine langfristig gesicherte Unterstützung aus dem Ausland, die zu nationalen Planungen motiviert, die auch eine stetige Erhöhung eigener Ressourcen umfasst.

Angemessene Utopie

Noch mag ein internationales Finanzausgleichssystem für Gesundheit utopisch erscheinen, aber Veränderung gelingt nicht, ohne über den herrschenden Pragmatismus hinauszugehen. Mit Blick auf all das, was in der heutigen Welt im Namen des Realismus angerichtet wurde, hat sich der Realismus längst als dumm erwiesen. Gegenwärtig gibt es eine Chance für Veränderung, und sie ist möglich, wenn eine engagierte internationalen Öffentlichkeit keinen Zweifel an ihrem Drängen auf Veränderung lässt, wenn soziale Bewegungen, Basisorganisationen und andere zivilgesellschaftliche Akteure jene „Gegenmacht“ erzeugen, die zu ihrer Durchsetzung notwendig ist. Eine starke unabhängige Öffentlichkeit ist notwendig, um den Raum zu gewinnen, der die Aushandlung neuer Normen und die Errichtung neuer Institutionen ermöglicht.

Die Globalisierung hat ein Stadium erreicht, an dem zum ersten Mal die Chance einer Weltbürgerschaft aufscheint. Die Schaffung einer Institution, die internationale Gesundheitsfinanzierung zur Aufgabe hat, gehört unbedingt auf die politische Agenda. Solidarisch verfasste nationale Institutionen wie steuerbasierte Gesundheitssysteme oder gesetzlich geregelte soziale Krankenversicherungen werden letztlich nur überleben können, wenn Solidarität selbst globalisiert wird, wenn soziale Infrastruktur grenzübergreifend für alle Menschen überall auf der Welt Wirklichkeit wird. Das ist Stelle, wo Eigeninteresse auf Ethik trifft.

Literatur:

Alesina, Alberto; Rodrik, Dani (1994). [Distributive Politics and Economic Growth. Quart J Econ 109 (2): 465-490](http://www.jstor.org/stable/2118470; www.jstor.org/stable/pdfplus/2118470.pdf).

Bundesministerium der Finanzen (BMF) (2010). The Federal Financial Equalisation System in Germany. Federal Republic of Germany, Berlin.

Center for Global Development (CGDEV) (2007). A Risky Business. Saving money and improving global health through better demand forecasts. Global Health Forecasting Working Group, The report of the Center for Global Development, Washington.

Gebauer, Thomas (2011). Universal Coverage – A Shift in the International Debate in Global Health. Equinet Newsletter 119, Harare.

Gostin, Lawrence; Friedman, Eric; Ooms, Gorik; Gebauer, Thomas; Gupta, Narandra; Sridhar, Devi; Chenguang, Wang; Røttingen, John-Arne; Sanders, David (2011). The Joint Action and Learning Initiative: Towards a Global Agreement on National and Global Responsibilities for Health. PLoS Med 8 (5): e1001031.

Gottret, Pablo; Schieber, George (2006). Health Financing Revisited – A Practitioner’s Guide. World Bank, Washington DC.

Holst, Jens (2012). Implementing the Solidarity Principle through Financial Equalisation, in: Workshop Reader: Global Social Protection Scheme, International Seminar on Financing for Health and Social Protection, Frankfurt, 86-104.

Machinea, José Luis; Titelman, Daniel; Uthoff, Andras (eds.) (2006). Shaping the Future of Social Protection: Access, Financing and Solidarity. Economic Commission for Latin America and the Caribbean (ECLAC), Santiago.

Mooney, Gavin (2012). Neoliberalism Is Bad For Our Health. Int J Health Serv 42 (3): 383-401..

Ooms, Gorik Hammonds, Rachel (2008). Correcting Globalisation in Health: Transnational Entitlements versus the Ethical Imperative of Reducing Aid-Dependency. Public Health Ethics 1 (2): 154-170.

Perry, Guillermo; Arias, Omar; López, Humberto; Maloney, William; Servén, Luis (2006). Poverty Reduction and Growth: Virtuous and Vicious Circles. World Bank, Washington DC.

Pogge, Thomas (2008). [Poverty and Human Rights. Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations](http://www2.ohchr.org/english/issues/poverty/expert/docs/ThomasPoggeSummary.pdf; www.onlineopinion.com.au/view.asp.

Section 27 (2011), Conference: Strengthen Local Campaigns for National and International Accountability for Health and Health Services, Johannesburg, March 25-26, 2011.

Trades Union Congress (TUC) (2008). The Missing Billions – The UK Tax Gap”. Touch Stone Pamphlet No. 1, London.

World Health Organization (WHO) (2010). [Health Systems Financing: Path to universal coverage. World Health Report 2010. WHO, Geneva](http://www.who.int/whr/2010/whr10en.pdf; whqlibdoc.who.int/whr/2010/9789241564021eng.pdf).

World Health Organization (WHO) (2011). WHO Global Health Expenditure Atlas. WHO, Geneva.

World Health Organization (WHO) (2012). World Health Statistics 2012. WHO, Genf.

Xu, Ke; Evans, David; Carrin, Guido; Aguilar-Rivera, Ana-Mylena; Musgrove, Philip; Evans, Timothy (2007). Protecting Households From Catastrophic Health Spending. Health Aff 26 (4): 972-983.