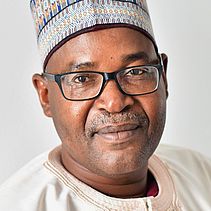

Präsident Idriss Déby Itno starb im Kampf und damit so, wie er es zweifellos gewünscht hätte. Zeit, seinen von der Wahlkommission verkündeten sechsten Wahlsieg zu genießen, blieb ihm nicht. Er war offenbar schon tot, als das Ergebnis bekannt gegeben wurde. Die meisten Tschader:innen, die die Hoffnung auf glaubwürdige Wahlen in ihrem Land längst aufgegeben haben, sind nicht überrascht. Sie wissen, dass ihr Land zu den afrikanischen Ländern gehört, in denen es seit sechzig Jahren fast unmöglich ist, „die Kunst der Politik von der Kunst des Krieges zu trennen“, wie Achille Mbembe es so schön formuliert hat. Politik im Tschad ist Krieg, so hat es Präsident Déby auch immer praktiziert.

Wie seine Vorgänger, vor allem Hisseine Habré und Goukouni Wedeye, war Präsident Déby in erster Linie Warlord und dann auch Politiker. Er kam im Dezember 1990 mit Waffengewalt an die Macht, unterstützt von Frankreich, das beschlossen hatte, die Ära Hisseine Habré zu beenden. Die Machtübernahme von Idriss zu einer Zeit, als der Wind der Demokratie über den afrikanischen Kontinent wehte, hat im Tschad viele Hoffnungen geweckt; aber die Erwartungen der Bevölkerung, die durch den jahrelangen Bürgerkrieg und die unerbittliche Diktatur von Hisseine Habré zermürbt war, wurden sehr schnell enttäuscht. Das Land hat zwar seit 1990 eine relative Stabilität erfahren, konnte aber die bewaffneten Rebellionen, die schon unter der Herrschaft von François Ngarta Tombalbaye – dem ersten Präsidenten des Tschad – begonnen haben, nicht hinter sich lassen.

Während seiner langen Regierungszeit über drei Jahrzehnte musste sich Präsident Idriss Déby mehrmals mit bewaffneten Aufstandsbewegungen auseinandersetzen; nicht nur im Norden und Osten des Landes, wo es immer schon „Brutstätten“ solcher Bewegungen gab, sondern auch im Süden und Westen. Seine Rezepte gegenüber Angriffen auf sein Regime waren immer dieselben: zuerst mörderische Militärexpeditionen gegen bewaffnete Rebellengruppen und manchmal auch gegen die Zivilbevölkerung; dann Verhandlungsrunden mit einigen wenigen Rebellenführern, die sich am Ende seinem Regime anschlossen und sogar zu dessen Schlüsselfiguren wurden. Dieses Vorgehen hat ihm eine Langlebigkeit an der Spitze des rebellischen Landes gesichert, wie sie keiner seiner Vorgänger erreicht hat. Dreißig Jahre lang ist Präsident Idriss Déby ein Warlord geblieben, überzeugt davon, dass seine Legitimität sich aus seiner Waffengewalt ergibt. Bis zu seinem letzten Atemzug war er bestrebt, seinen Landsleuten zu zeigen, dass er bereit ist, seine Uniform anzuziehen, wann immer seine Macht bedroht ist. Die klare Botschaft an seine Gegner: „Man vertreibt einen Krieger nicht durch ein allgemeines Wahlrecht von der Macht.“

In N‘Djamena, der Hauptstadt des Tschad, hat die gesamte politische Klasse diese Botschaft verstanden. So ist es kaum verwunderlich, dass Gegenkandidaten wie Yaya Dillo im Vorfeld der Wahl das Handtuch warfen. Bei einem Angriff auf das Haus des Oppositionsführers hatten Sicherheitskräfte dessen Mutter getötet und fünf weitere Familienmitglieder verletzt. Mehr als tausend Kilometer von N’Djamena entfernt, am Rand des Tibesti-Gebirges, beschlossen daraufhin einige „Hitzköpfe“, dies nicht unbeantwortet zu lassen. Schwer bewaffnet und entschlossen, machten sich die Männer von der Rebellengruppe Front für Veränderung und Eintracht im Tschad (FACT) an Bord Hunderter Toyotas auf den Weg, die Macht zu erobern; wie der Präsident Idriss Déby selbst davon überzeugt, dass man einen Krieger nicht mittels allgemeinen Wahlrechts zu Fall bringt. Idriss Déby stellte sich ihnen entgegen. Doch diesmal kam er nicht ungeschoren davon. Der Krieger Idriss starb fast so, wie ein anderer Idriss, Mai Idriss Alaoma, der größte Krieger von Kanem-Bornou, einige Jahrhunderte zuvor gestorben war. Die beiden Idriss haben vielleicht nicht nur den gleichen Namen, sondern auch die gleiche Auffassung von ihren Aufgaben als oberste Heerführer. Etwas Grundsätzliches unterscheidet die beiden großen Krieger dieses Kulturkreises aber: Idriss Alaoma, Herrscher von Kanem-Bornou, kämpfte um die Ausdehnung seines Reiches und die Verbreitung des Islam unter den animistischen Völkern des Mandara-Gebirges und des Tschadseebeckens, als er getötet wurde. Idriss Déby hingegen starb als Vasall eines untergehenden Reiches, einem Projekt dienend, das nicht wirklich seins war.

Trotz dieses fundamentalen Unterschieds wird Marschall Idriss Déby im kollektiven Gedächtnis als der einzige Führer unserer Zeit in Erinnerung bleiben, dessen tragisches Schicksal an das des großen Idriss Alaoma erinnert. Er war der einzige oberste Führer der Armee, der es als seine Pflicht ansah, an der Seite der Männer zu stehen, die er auf die Schlachtfelder schickte – wenn auch nur für einen einzigen Tag. In der gesamten Sahelzone erhoben sich daher Stimmen, die ihn als einen wahrhaft kriegerischen und furchtlosen Führer ehrten. Im Gegensatz zu den anderen Staatsoberhäuptern in der Sahelzone wird er als Vorbild an Opferbereitschaft in Erinnerung bleiben, auch wenn seine Missachtung der Menschenrechte alles andere als vorbildlich war.

Idriss Déby starb als Krieger. Aber sein Tod scheint nicht den Weg in eine glückliche Zukunft für den Tschad zu ebnen. Das tschadische Militär, angeführt von einem seiner Söhne, hat beschlossen, die Verfassung auf Eis zu legen, Rebellenbewegungen bereiten sich Berichten zufolge auf einen Marsch auf N‘Djamena vor, während die politische Klasse und die Zivilgesellschaft sich gegen den Militärputsch aussprechen. Die Situation im Tschad macht vielen Regierungen im Sahel Sorgen; auch Frankreich, Schutzmacht des Regimes von Marschall Idriss Déby, bereitet sie Kopfschmerzen. Das Élysée-Kommuniqué, das in der sahelischen Öffentlichkeit stark kritisiert wird, ist eindeutig: Frankreich billigt den Militärputsch und hofft auf einen kurzen Übergang im Tschad. Es hat nicht vorhergesehen, was passiert ist. Aber es wird alles tun, damit ihm dieses strategisch so wichtige Land nicht entgleitet.

Übersetzung: Ramona Lenz

Hilfe in der Wüste

Eine Notrufnummer für Flüchtende: Diese Idee hat vor ein paar Jahren zur Gründung des Watch The Med Alarm Phone geführt. Seither hat das transnationale Netzwerk Hunderten Menschen, die auf dem Mittelmeer in Seenot geraten sind, das Leben gerettet. Das Alarm Phone Sahara (APS), eine Kooperation von Aktivist:innen in Niger, Mali, Marokko, Algerien und Libyen sowie in Deutschland und Österreich, folgt dem Prinzip. Vor Ort – vor allem in Agadez und in Assamaka an der nigrischen Grenze zu Algerien – arbeitet APS mit einem Netz aus Freiwilligen zusammen, die die Situation entlang der Migrationsrouten dokumentieren.

Gezielt fährt APS Orte an, an denen Flüchtende und Migrant:innen vorbeikommen, seien es Wasserstellen oder der berüchtigte Point Zero in der Grenzregion: Hier werden oft abgeschobene Migrant:innen ausgesetzt und sich selbst überlassen. Ein anderer Schwerpunkt des Netzwerkes, das auch von Afrique-Europe-Interact (AEI) unterstützt wird, ist die Hilfe für in Agadez gestrandete Migrant:innen. Diejenigen, die sich zu einer „freiwilligen“ Rückkehr bereit erklären, werden von der Internationalen Organisation für Migration (IOM) bis zur Ausreise in ihre Herkunftsländer betreut. Die Lebensbedingungen im IOM-Camp sind schwierig, aber eine Grundversorgung ist gewährleistet. Anders bei denjenigen, die sich nicht auf eine „freiwillige“ Rückkehr einlassen. Sie bleiben unter schwierigsten Bedingungen in informellen Unterkünften und müssen für Miete, Wasser, Lebensmittel, Transport oder Kleidung selbst aufkommen. APS unterstützt mit Lebensmittelhilfen, insbesondere Frauen sollen so vor erzwungener Prostitution bewahrt werden. medico fördert dies ebenso wie die Rettungs- und Dokumentationsarbeit des Alarm Phone Sahara.

Dieser Beitrag erschien zuerst im medico-Rundschreiben 2/2021. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!