»One more, one more«, schreit der junge Mann. Mit einem Fuß im Bus, den Arm um die Kopflehne des Vordersitzes gelegt, hängt er sich aus der offenen Tür und versucht jemanden aus der Warteschlange heranzuwinken. Er steigt aus und klimpert mit dem Wechselgeld in der Hand. »Wynberg, Wynberg, one more, one more«, versucht er es wieder und schiebt ein Mädchen Richtung Bus. Sie gibt nach, zwängt sich auf die Ecke der vordersten Bank, die letzte ver-bleibende Lücke im vollgepackten Minibus. Es ist fünf Uhr nachmittags. Auf dem zentralen Busbahnhof von Kapstadt ist Rush Hour. Unter dem flachen Dach, das sich über einen großen Platz mit mehr als zwanzig Busspuren erstreckt, stehen Hunderte in der Reihe, vorne hängen die Schilder: Khayelitsha, Manenberg, Langa, Mitchell’s Plain. In kurzen Abständen fahren die Minibusse auf den Platz, biegen zügig in ihre Spur und versuchen so schnell wie möglich und so voll beladen wie möglich wieder wegzukommen. Nur wenige Fahrgäste wählen den umgekehrten Weg. Denn um diese Zeit will kaum noch jemand in die Innenstadt. Die zehntausendfache Bewegung vom frühen Morgen vollzieht sich jetzt in die entgegengesetzte Richtung. Am Ende des Arbeitstages, den schwarze und farbige Kapstädter als Hausangestellte, Parkwächter, Kellnerinnen oder Straßenhändler in der Innenstadt verbracht haben, steigen sie nun in das Sammeltaxi, das sie in ihren Stadtteil weit draußen in der Ebene bringt: In eines der so genannten Townships, in die während der Apartheid Hunderttausende aus der Innenstadt zwangsumgesiedelt wurden. Fast die gesamte Innenstadt, die Sonnenseite am Meer rund um den berühmten Tafelberg, wurde damals zum »weißen« Gebiet erklärt. In den Stadtteilen der Ebene zwischen Tafelbergmassiv und den Bergen im Osten leben Millionen Kapstädter. Es sind Randbewohner, deren Stadtteile auf den meisten Stadtplänen gar nicht erst verzeichnet sind.

Ex-Guerillas auf Tour

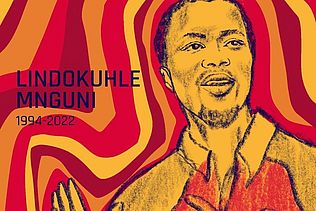

Zurück in der Stadt bleiben die Weißen und eine prosperierende schwarze Mittelschicht, die als einzige den Aufstieg geschafft hat. Zehn Jahre nach der ersten demokratischen Wahl ist Kapstadt nach wie vor eine geteilte Stadt, auch wenn es kein Gesetz mehr gibt, das Menschen zwingt, in Vierteln eingeteilt nach Hautfarbe zu leben. »Wir lehnen die Kategorien ab. Für uns ist jemand nicht schwarz oder weiß oder farbig, das haben wir immer bekämpft. Aber wir müssen sie verwenden, denn anders können wir nicht beschreiben, was wir beschreiben wollen«, sagt Thabo Mbilathshwa vom Direct Action Centre for Peace and Memory (DACPM). Das DACPM ist ein Projekt ehemaliger Mitglieder von Umkhonto We Sizwe, dem bewaffneten Arm des ANC. Vor sieben Jahren von Ex-Guerillas gegründet, versuchen seine Mitglieder auf den verschiedensten Ebenen aktiv zu werden und eine Kultur der Erinnerung zu begründen. Sie suchen nach Formen, derer zu gedenken, die im Befreiungskampf zum Teil als sehr junge Menschen ihr Leben verloren haben. Dabei geht es zugleich um das Aufbewahren und das Verarbeiten von Erfahrung. Am Beispiel ihrer eigenen Geschichte erzählen sie, was Krieg mit Menschen macht, wie er das Leben zerstört, und hoffen, dass sie damit zu einer friedvolleren Konfliktbewältigung beitragen. Sie sind alle mit 14 oder 15 Jahren in den bewaffneten Untergrund gegangen. Sie beschäftigen sich in Seminaren und Publikationen mit Themen wie Trauma und Identität und versuchen, ehemaligen Soldaten zu helfen und die Familien zu unterstützen, die Kinder im Widerstand verloren haben. Und sie zeigen, wie die Apartheid fortwirkt, wie die vormals rassistische heute in eine soziale Ausgrenzung übergeht, die die überwiegende Mehrheit der Südafrikaner von Wachstum und gesellschaftlicher Entwicklung ausschließt. Aufgehoben ist diese Beschäftigung in politischer Bildungsarbeit mit Südafrikanern aber auch in Seminaren mit Afroamerikanern aus den USA, die sich mit ihren Wurzeln beschäftigen wollen, und hier stattdessen mit einer schier unüberwindlichen Teilung zwischen Arm und Reich konfrontiert sind. Wie Geschichte und Gegenwart miteinander verschränkt sind, zeigen die Ex-Kombattanten in ihren »alternativen« Stadtführungen des DACPM, die genauso für Touristen wie für Einheimische sind, weil auch letztere ein Großteil ihrer Stadt und deren Geschichte nicht kennen. Die Exkursion ins nach wie vor geteilte Kapstadt beginnt im Büro der Organisation. Für Touristen, die glauben Afrika in den Elendsvierteln zu finden, gibt es einen Standardspruch. Mit Blick auf das Büro heißt es: Hier ist Afrika. Und auf die Townships verweisend: Da ist Europa.

Ethnische Säuberung im District Six

Ausgangspunkt der Tour ist District Six, der einst traurige Berühmtheit als Symbol für die Menschenverachtung des Apartheid-Systems erlangte. Hier am Rand der Innenstadt lebten bis in die 60er Jahre alle Farben und Religionen in einem vitalen Viertel zusammen. Dann sollte das Gebiet »weiß« werden, 60.000 Menschen wurden entwurzelt und umgesiedelt, nach Hautfarben sortiert in die Ebene verstreut. Bulldozer planierten ihre Häuser und machten zugleich die Grundlage für ein Miteinander zunichte, aus dem ein anderes Südafrika hätte erwachsen können. District Six ist heute eine riesige Brache. Dem Apartheid-System gelang es nicht, aus dem Stadtteil ein Symbol für weiße Überlegenheit zu schaffen. Hier herrscht bis auf vier Kirchen und eine Moschee bis heute gähnende Leere. Das Projekt scheiterte an der Weigerung der Kirchen, ihre Grundstücke dem Staat zu überlassen.

Von District Six führt die Tour über Langa und Athlone nach Crossroads und von dort weiter nach Khayelitsha. Das Township liegt über 40 Kilometer von der Innenstadt entfernt. Schätzungsweise zwei Millionen Menschen leben hier. Thabo und seine Kollegen Lizo und Vuyani erzählen die Geschichte der einzelnen Townships, zeigen während der Fahrt auf die bewusst gezogenen Grenzen, welche die Hautfarben voneinander abschotteten. Auch heute noch sind die Kommunen durch Eisenbahnlinien, riesige Brachen und breite Straßen voneinander getrennt. Früher jedoch war es strikt verboten, die Grenzen zu überschreiten.

Zeitreise in die Ausgrenzung

Die Tour gleicht einer Zeitreise. Sie beginnt in der Geschichte der Apartheid, sie endet in der Gegenwart einer Ökonomie der Ausgrenzung. Überall wird die wachsende Armut sichtbar. Auf dem Weg der Tour sieht man, wie neue informelle Siedlungen wie Pilze aus dem Boden sprießen. Die Regierung bemüht sich, feste Häuser zu bauen und Wasser- und Stromleitungen zu legen, doch gegen das wachsende Elend kommt sie nicht an. In Südafrika ist die Landflucht wie in allen armen Ländern gewaltig, obwohl die Städte schon für die eigenen Bewohner nicht genug Jobs bereithalten. Zu groß sind Hoffnung und Notwendigkeit, einen Krümel vom Wohlstand abzubekommen. Südafrika steht mit Brasilien an der Spitze der Länder mit dem größten Wohlstandsgefälle. Schätzungsweise 10 der etwa 44 Millionen Südafrikanerinnen und Südafrikaner leben von höchstens 100 Rand im Monat, das sind 15 Euro. Die Arbeitslosenrate liegt bei über 40 Prozent. Die makroökonomische Rezeptur aus Privatisierung, Handelsliberalisierung und Abbau des Staatsdefizits, die die ANC-Regierung verfolgt, hat seit 1994 zum zusätzlichen Verlust von mehreren hunderttausend Jobs geführt und die Einkommensschere weiter geöffnet.

In Kapstadt sind die Gegensätze sichtbarer als in jeder anderen Stadt Südafrikas. Hier die moderne Metropole, in der man Café Latte trinkt und in hübschen Klamottenläden einkauft. Dort, nur 20 Minuten entfernt, die Cape Flats, die sich in die staubige, rauhe und unwirtliche Ebene erstrecken. Verbunden sind diese Teile nur durch den Strom der Minibusse, der sich morgens in die Innenstadt ergießt und abends die Menschen von dort wieder abtransportiert.

Isolation der Ex-Kombattanten

Das Direct Action Centre bewegt sich zwischen diesen Gegensätzen und kritisiert die mangelnde Bereitschaft zu teilen und abzugeben, die »gefühlte« Verarmung bei Weißen, obwohl deren Einkommen in den vergangenen Jahren gestiegen sind, aber auch die geringe Solidarität einer wachsenden schwarzen Mittelschicht, die sich im Rahmen des Black Economic Empowerments relativ ungeniert gute Einkommen zuschustert.

Als ehemalige Militante standen die Mitarbeiter des DACPM in den 90er Jahren selber vor dem Nichts. Ohne Ausbildung und Beruf hatten sie keine Chance. Sie mussten feststellen, dass sie zwar in ihren Gemeinden dafür respektiert wurden, dass sie im Kampf gegen die Apartheid ihre Jugend geopfert hatten. Doch die Gesellschaft insgesamt hielt sich nicht lange mit ihren Schicksalen auf - trotz des im Ausland so bewunderten Wahrheits- und Versöhnungsprozesses. Dass sie als junge Menschen Gefängnis und Folter erlebten und überlebten, dass diese Erfahrung schwere psychische Folgen hinterlassen hat, all das mussten sie weitgehend mit sich allein abmachen. Die Arbeit mit dem Direct Action Centre hat sie nicht nur aus dieser Isolation befreit, sondern auch eine ökonomische Perspektive geschaffen. In dem Friedens- und Erinnerungsprojekt sind bislang sechs Arbeitsplätze entstanden.

Trotz der teils bitteren Erfahrungen halten sie am südafrikanischen Versöhnungsprozess fest. Doch die Enttäuschung über die anhaltende Ausgrenzung ist spürbar: »Jemand hat dir dein Haus weggenommen. Er kommt zu dir und entschuldigt sich dafür«, sagt Thabo, »aber dann bleibt er trotzdem in deinem Haus wohnen«. Dass die Mehrheitsbevölkerung in Südafrika diese Diskrepanz noch aushält, ist vermutlich der größte Beitrag zum Frieden, den sie leisten kann. Es geschieht in der Hoffnung auf eine Zukunft, die nur friedlich bleibt, wenn die Spaltung Südafrikas überwunden wird. In dieser Auseinandersetzung sehen die ehemaligen militanten Kämpfer gegen das Apartheid-System eher ihren Platz denn als Teil einer offiziell immer wieder geäußerten Geschichtsauffassung, die die Überwindung der Apartheid bereits als Happy End feiert. Dass man davon noch lange nicht reden kann, versteht man, wenn man einmal eine Reise vom Busbahnhof von Kapstadt in die Millionenstädte der Armen antritt.

Projektstichwort:

Seit vier Jahren unterstützt medico die Arbeit des Direct Action Centre. Die Hilfe der medico-Spenderinnen und Spender verschafft der Organisation jenseits des alltäglichen Überlebenskampfes den Raum für strategische Planung. Ein Grund, warum das Direct Action Centre noch existiert und ein gewichtiges Wort im Umgang mit der Apartheid-Geschichte mitzureden hat. Dafür braucht die Organisation nach wie vor Ihre Hilfe unter dem Stichwort »Südafrika«.