Vor 15 Jahren war der Lateinamerikakenner Uli Mercker zum letzten Mal in Haiti. Damals noch als glühender Verehrer von Präsident Aristide, der als emanzipatorische Hoffnung erschien. 15 Jahre später, wenige Wochen vor der Präsidentschaftswahl sucht Mercker in Haiti eine Antwort auf die Frage, wo die Ressourcen für einen Neuanfang liegen könnten.

Die vergangenen 10 Monate seit dem verheerenden Erdbeben am 12. Januar 2010 sind von einer bis dahin ungekannten Welle der internationalen Hilfsbereitschaft mit Haiti gekennzeichnet. Es ist, als habe die Welt auf einmal gemerkt, dass die Dinge auf dieser halben Insel nicht gut gelaufen sind, dass ein Neustart erforderlich ist, um aus dem Kreislauf des ewig sich reproduzierenden Elends auszubrechen.

Das apokalyptische Ausmaß der Zerstörung in der südlichen Hälfte Haitis hat jedoch mehr als Betroffenheit ausgelöst. Es ist bis in die Tiefen des Unterbewusstseins vorgedrungen, wurde doch sehr schnell erkennbar, dass hier nicht nur ein furchtbares Unglück geschehen ist, sondern dass die Katastrophe auf eine Bevölkerung getroffen war, die systematisch seit Jahrzehnten am Erreichen eines wenn auch nur minimalen Glückszustandes gehindert wurde.

Regierung findet nicht statt

Zehn Monate nach dem Beben scheint sich die haitianische Gesellschaft noch in einem nervösen Schockzustand zu befinden. Regierung findet so gut wie nicht statt. Der noch amtierende Präsident hält sich häufig im Ausland auf oder empfängt ausländische Staatsgäste. Sein Kabinett ist mit wenig Erfolg bemüht, den Anschein verantwortlichen Regierungshandelns zu wahren. In dosierter Form werden Anlässe genutzt oder geschaffen, die die Fieberkurve in der Bevölkerung vorübergehend ansteigen lassen.

So war es zuletzt der Wahlkampf, der in den Medien für Unterhaltung sowie im Straßenbild an Bauzäunen für eine Unzahl freundlich lächelnder Köpfe sorgte und zumindest einen Teil der Gemüter zu erregen vermochte. Die große Mehrheit der Haitianerinnen und Haitianer nahm allerdings von dem geschäftigen Wahlkampftreiben bisher wenig Notiz. Die Erwartungen an eine neue Regierung aus der sattsam bekannten politischen „Elite“ des Landes sind denkbar gering. Die Erfahrungen der letzten 20 Jahre sind auch nicht dazu angetan, Hoffnungen auf eine verantwortliche Führung der Regierungsgeschäfte zu wecken. Geschäfte wurden zwar im Übermaß gemacht, regiert wurde dagegen weniger.

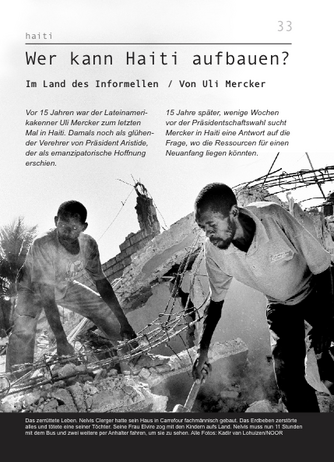

Angesichts der Milliarden Dollar, die aus den Zusagen der internationalen Gebergemeinschaft für das Land zu erwarten sind, wird der geschäftliche Instinkt der gegenwärtigen und zukünftigen Machthaber noch einmal zusätzlich geweckt. Die mangelnde Transparenz bei der Vergabe großer Investitionsprojekte an ausländische Unternehmen spricht für sich. Mit dem Volk spricht hingegen niemand. Es ist auf sich allein gestellt, führungslos, orientierungslos, ohne eigenes Projekt. Da sind immer noch die 1.300 Zeltlager, die von über einer Million Obdachloser bevölkert werden. Über deren weiteres Schicksal kann bisher kein Mensch eine erschöpfende Auskunft geben. Eine Unterorganisation der UN, die OIM (Organisation International de Migration), die für die Verwaltung der Lager zuständig ist, hat jüngst der Öffentlichkeit einen – von Kennern der Szene als unseriös bezeichneten – Zensus präsentiert, wonach sich angeblich nur noch ca. 700.000 Bewohner in den Zeltlagern befinden. Welche Zahlen auch immer gehandelt werden, es steht zu vermuten, dass sich die Haitianer niemals zählen lassen. Das hohe Maß an Fluktuation, das in den Lagern herrscht, die Wanderungsbewegungen zwischen den einzelnen Lagern und zwischen Lagern und Bidonvilles (ohne Wasserversorgung und Strom) wird kaum je von irgendwelchen Zensoren nachvollzogen werden können.

Elend in der Sonnenstadt

Da sind die bereits angesprochenen Elendsviertel oder Bidonvilles mit so wohlklingenden Namen wie Bel Air (Gute Luft) oder Cité Soleil (Sonnenstadt), die in Müll und Kloaken zu ertrinken drohen, für die das Menschenrecht auf menschenwürdigen Wohnraum nie gegolten hat, mit gut einer weiteren Million Bewohnern. Da sind die vielen kleinen Vororte, die – wild besiedelt – noch gar keinen offiziellen Namen tragen, aus denen allmorgendlich vor Sonnenaufgang Heerscharen in die Hauptstadt strömen, um irgendein Shampoo oder ein paar Avocados auf den dortigen „Märkten“ zu verkaufen. Und da sind die vielen Tausend „workers for cash“, die von großen Hilfswerken für Ab- und Aufräumarbeiten vorübergehend eingestellt werden, zu Mindestlöhnen um die 3 USDollar am Tag. Und die Vielzahl der Menschen, die von der Präsenz der auf über 1.000 geschätzten internationalen NGOs und der beachtlichen Menge an UN-Mitarbeitern profitieren; durch eine Anstellung als Fahrer, Übersetzer, Haus- und Wachpersonal, u.v.a.

Haiti war schon seit den 1990er Jahren ein Tummelplatz für unverhältnismäßig viele internationale NGO. Den Titel „NGO-Republik“ erhielt das Land spätestens mit dem Amtsantritt der Premierministerin Michelle Pierre-Louis, der Geschäftsführerin der einflussreichen, vom Spekulations-Milliardär George Soros ins Leben gerufenen Stiftung FOKAL (Fondation Kulture Ak Libeté). Sie wurde nach langem Tauziehen als Nachfolgerin des 2008 abberufenen Premierministers Jacques Edouard Alexis von Preval ins Amt berufen. Alexis war durch die Hungerrevolten im Frühjahr 2008 beim Volk angeblich in Ungnade gefallen und wurde als Bauernopfer von der Regierung Preval aus dem Spiel genommen. Heute gehört er als unabhängiger Kandidat zu den Favoriten im Rennen um das Präsidentenamt. Frau Pierre-Louis hingegen trat nach anderthalb Jahren völlig entnervt und enttäuscht von dem Ausmaß an Korruption im Staatsapparat mit einem Teil ihrer Ministerriege zurück.

Republik der NGOs

Nach dem Erdbeben verdreifachte sich die Zahl der ins Land strömenden Hilfsorganisationen auf über 1.000. Sie alle hatten und haben wahrscheinlich nur Gutes im Sinn. In der völlig unübersichtlichen Situation unmittelbar nach dem Erdbeben haben zweifellos viele von ihnen zur Vermeidung schlimmerer Auswirkungen der Katastrophe beigetragen, mit Hand angelegt bei der Versorgung von Opfern und bei der Verteilung von Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Es ging um schnelle und effektive Nothilfe, um die Bereitstellung von technischem Gerät und entsprechendem Know-How, von Transportmitteln, Nahrungsmittelvorräten für die vom Hinterland abgeschnittenen Hauptstadtbewohnerinnen und -bewohner. In den ersten Tagen waren es die Haitianer selbst, die so gut sie konnten, Menschen aus den Trümmern befreiten, die den Helfern die Wege wiesen, die sich in Nachbarschaftskomitees spontan organisierten und für ein Minimum an Ordnung sorgten.

Bald jedoch beherrschten militärische Formationen das Straßenbild, bewachten die Ausgabestellen für Wasser und Nahrungsmittel, vermittelten den Einheimischen den Eindruck, dass sie vor sich selbst geschützt werden müssen. Auch heute herrscht bei uns noch der Eindruck vor, dass die Haitianerinnen und Haitianer selbst nicht wissen, wie sie dem Land eine neue Form geben können, dass sie auf unabsehbare Zeit bei der Organisierung des zerrütteten Landes auf Hilfe von außen angewiesen sein werden.

Ohnmacht und Entfähigung

Derweil geht die Zerrüttung allerdings ungebremst weiter. Neben den schwer zu verarbeitenden traumatischen Erlebnissen und Verlusten vieler geliebter Menschen setzt sich in der haitianischen Gesellschaft in weiten Teilen ein Gefühl der Ohnmacht und Entfähigung fest, der Nährboden für die Entstehung von Bittstellermentalitäten.

Fast unvorstellbar in einem Volk, das um seine Vergangenheit als erste freie Sklavenrepublik weiß. Die Macht des Faktischen schafft allerdings Strukturen, die verheerende Wirkung zeigen. Die Organisierung der Gesellschaft wird von außen vorgenommen, im Schnelldurchgang werden Fachkräfte in allen wichtigen Bereichen ausgebildet, die Führungsaufgaben übernehmen können und zugleich als notwendige Zwischenglieder im zukünftigen Aufbauprozess fungieren werden. Damit einhergehend werden Einkommensstrukturen erzeugt, die die Spaltung der Gesellschaft noch zusätzlich vertiefen. Schon heute hat der Staat Mühe qualifizierte Mitarbeiter in den Ministerien zu halten, da er mit den Gehältern ausländischer Organisationen nicht konkurrieren kann. Preise geraten außer Kontrolle. In der haitianischen Hauptstadt werden mitunter Mieten gezahlt, die manche europäische Metropole als Mieterparadies erscheinen lassen.

Die wenigen befahrbaren Straßen der 3-Millionen-Metropole sind in der Regel hoffnungslos überfüllt mit Fahrzeugen aller Art: mit Muskelkraft gezogene, aus Holz gezimmerte überdimensionierte Sackkarren bahnen sich vor allem im Stadtzentrum zwischen den Abertausenden Kleinhändlern mühsam ihren Weg und werden dabei wohlweislich von den motorisierten Fahrzeugen umfahren, klapprige LKW, die z.T. als Personentransporter fungieren, tuckern durch die Schlaglöcher, ebenso die dichte Rauchschwaden hinter sich lassenden Tap-Taps, jene grell bemalten Kollektivtaxis, denen man kaum das Erreichen der nächsten Kreuzung zutrauen möchte, gepanzerte Mannschaftswagen der UN-Blauhelme und immer wieder und überall schicke Jeeps mit den Logos der versammelten internationalen Helfergemeinschaft, auffallend häufig die Fahrzeuge von „Ärzte ohne Grenzen“ oder auch der massiv vertretenen amerikanischen parastaatlichen Agentur USAID. Da tagsüber für die großräumigen Trümmertransporter ohnehin kein Durchkommen ist, bewegen sie die in mühevoller Kleinarbeit mit Schubkarren an den Straßenrändern aufgehäuften Schuttmengen nachts zu den eigens dafür deklarierten Deponien.

Eine nachhaltige Reparatur des Straßennetzes kann natürlich auf diese Weise nicht gelingen, zumal die gelegentlich sintflutartigen Regenfälle neue Gräben und klaffende Löcher hinterlassen. Eine solche zwangsweise verkehrsberuhigte Mobilität hat natürlich einen unschätzbaren Vorteil: Es passieren relativ wenige Unfälle mit Personenschaden, selbst die Blechschäden halten sich dank traumwandlerischer Präzisionsarbeit der meisten Fahrer in Grenzen.

Land ohne Staat

Der haitianische Staat hat eigentlich nie existiert, zumindest ist er nie über den Status des Despotismus hinausgekommen. Seit der proklamierten Unabhängigkeit 1804 fanden ununterbrochen Machtkämpfe zwischen den kreolischen Eliten des Nordens und des Südens statt, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts zur 20 Jahre währenden Besatzung durch die USA führten und anschließend in die totalitäre Diktatur der Duvaliers mündete. Der erste und einzige Versuch, eine durch demokratische Wahlen legitimierte Regierung im Februar 1991 an die Macht zu bringen, wurde nach 7 Monaten gewaltsam abgebrochen und konnte seither nicht wieder aufgelegt werden. Sämtliche Wahlgänge standen seitdem im Ruch der Manipulation und fehlender Wahlbeteiligung.

Wie sollen sich unter solchen Bedingungen staatliche Institutionen herausbilden, die ein Minimum an Kontinuität und Kompetenz, Glaubwürdigkeit und rechtsstaatlichen Garantien gewährleisten? Eine Staatsführung, die den Staat als geschäftsführenden Ausschuss der nationalen ökonomischen und politischen Machteliten begreift und dabei auch gerne selbst in die Schatulle fasst, die zugleich aber auch traditionell eine panische Angst vor einem „kaum zu bändigenden Volk“ empfindet, das nur auf seine Chance warte, es den Mächtigen heimzuzahlen, ist nicht nur in Haiti sehr ausgeprägt. Sie ist ein allgemeines Kennzeichen von Gesellschaften, die über Jahrhunderte durch repressive Regimes geknebelt waren.

Subjekte der Geschichte

Vielleicht ist diese Sichtweise aber auch nur der Voreingenommenheit eines in klassischen Organisationsmodellen denkenden Angehörigen einer westlichen Industriemacht geschuldet, die durch eine lange Geschichte der Arbeiterbewegung geprägt ist.

Haiti ist nicht zuletzt gerade aufgrund seines „Hineingeworfenseins“ in die Geschichte der westlichen Zivilisationen ein durch und durch informelles Gebilde. Der Staat ist ein informeller, die Wirtschaft ist zu 90% eine informelle. Es gibt keine festgefügten Parteistrukturen. Die Voodoo- Kirche, der sich die Mehrheit der Haitianer zugehörig fühlt, kennt keine formelle Hierarchie. Auf welcher Grundlage sollen unter diesen Bedingungen formelle Organisationsstrukturen entstehen? Und doch haben die Haitianer im Laufe ihrer Geschichte immer wieder bewiesen, dass sie auf für Außenstehende oft unerklärliche Weise zur kollektiven Aktion fähig sind und sich in Subjekte der Geschichte verwandeln. Meist bedurfte es nur eines Funkens, der das Land und seine Bewohner in einer kollektiven Aktion zu neuen Ufern aufbrechen ließ. Das war so in dem Befreiungskrieg von 1791-1804, es geschah erneut in den Jahren vor der endgültigen Vertreibung von Jean Claude Duvalier und es setzte sich in den 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts fort in der Bewegung Lavalas, die verschiedene Gesellschaftsgruppen unter einem Dach vereinigte.

Heute aber ist diese Bewegung längst atomisiert, in tausend Splittergruppen fragmentiert und verfügt nicht über die notwendigen Führungsfiguren, die in der Lage wären, einer „volonté general“ zum Ausdruck zu verhelfen. Am konsistentesten sind dabei noch die regionalen Bauernorganisationen, die die Interessen der Landbevölkerung auf einen gemeinsamen Nenner bringen können. Gegenüber dem weiterurbanen zentralistischen Machtapparat in der „Republik Port-au-Prince“ haben sie es allerdings schwer, sich Gehör zu verschaffen.

Belastung und Dauerstress

In Gesprächen mit führenden Vertretern sozialer Organisationen in der Hauptstadt verstärkte sich mein Eindruck, dass der Organisationsgrad der städtischen sozialen Bewegungen sehr gering ist. Angesichts millionenfachen Elends mag dies überraschen, ist aber auch leicht erklärbar: Es ist die Kombination von extremer physischer Belastung und psychischem Dauerstress, die sich verdichtet zu einem energieraubenden Überlebenskampf jedes Einzelnen, der für zusätzliche Aktivitäten wie Versammlungen oder Kundgebungen kaum Raum und Zeit lässt. Die physische Belastung rührt von den äußerst prekären Transportbedingungen in einer Millionenstadt, die jeden Gang zu einem wie auch immer gearteten Arbeitsplatz und die Rückkehr nach Hause zu einer Strapaze ohnegleichen machen. Der psychische Stress ist auf die immer noch tiefsitzende Angst vor einem erneuten „Goudou-Goudou“ (diesen Namen haben die Haitianer dem das Beben ankündigenden unterirdischen Grollen gegeben) zurückzuführen, auf die Ungewissheit, ob die zu Markte getragene Ware (inkl. Arbeitskraft) denn heute einen Käufer finden wird, und auf die aus anhaltender Frustration genährte Gewaltbereitschaft, der man überall begegnen kann.

Außer sich wiederholender Denunziation einer unhaltbaren Situation (z.B. in den Flüchtlingslagern, oder der Untätigkeit der Regierung in Menschenrechtsangelegenheiten) und Kritik an den (unter fragwürdigen Bedingungen organisierten) anstehenden Wahlen können die haitianischen sozialen Organisationen den Menschen wenig Erfolgversprechendes anbieten. Im Gegensatz zu den ausländischen NGO verfügen sie nicht über die Mittel, um konkrete notlindernde Maßnahmen durchzuführen. Sie können agitieren, aber nicht agieren. Der Spielraum für wirkungsvolle Agitation ist jedoch auch nur begrenzt, Medien stehen nur bedingt zur Verfügung, Versammlungsräume schon gar nicht.

Agitieren aber nicht agieren

Es gibt bisher keinen erkennbaren einigenden Diskurs, der greifbare Ziele für die nahe und mittlere Zukunft des Landes benennt. Begriffe, die allenthalben die Runde machen, sind: Neugründung des Staates, Dezentralisierung, Chance zur Modernisierung, Besinnung auf die eigenen Ressourcen, Stärkung des Agrarsektors. Wie diese Begriffe zu füllen sind, darüber herrscht jedoch weitgehend Unklarheit.

Was für ein neuer Staat soll da entstehen? Wie weit soll die proklamierte Dezentralisierung gehen? Welche Form der Modernisierung ist in einem Land mit skandalös hoher Analphabetenrate denkbar? Auf welche Ressourcen soll zurückgegriffen werden? Und wie kann in dem weitgehend entwaldeten Land mit wenig fruchtbaren Böden der Agrarsektor gestärkt werden? Camille Chalmers, der Sprecher einer Plattform für eine alternative Entwicklung Haitis, ist sich darüber im Klaren, dass die sozialen Bewegungen noch einen langen Weg vor sich haben, bevor sie in entscheidender Weise auf die Geschicke des Landes Einfluss nehmen können. Die in der Plattform versammelten Organisationen konzentrieren sich zunächst einmal auf die Durchführung regionaler Versammlungen, auf denen Prioritäten festgelegt werden, die in eine nationale Versammlung einfließen, in der dann eine abgestimmte Strategie herausgearbeitet werden soll. Sie hoffen, bis zum Frühjahr 2011 so weit zu sein, um der dann neu konstituierten Regierung ein in sich schlüssiges Programm der Volksbewegung entgegenhalten zu können.