Ändern sich die politischen Verhältnisse in einem Land, wirkt sich das auf das Engagement von medico aus. Unübersehbar ist das im Fall Nicaraguas. Über Jahrzehnte hat medico im Land der sandinistischen Revolution den Aufbau des Gesundheitswesens, solidarische Gemeindearbeit, kooperative Landwirtschaft, die Stärkung von Frauen und Jugendlichen sowie Umweltschutzprojekte gefördert. Doch je autoritärer das Ortega-Regime in Managua wurde, umso mehr verschob sich der Fokus vom Aufbau zur Verteidigung: der Verteidigung von Land- und Umweltrechten gegen Mammutprojekte der Regierung; von Bürgerechten gegen Unterdrückung; schließlich zur Hilfe für Opfer staatlicher Gewalt.

Nicaragua: Verfolgung jedweder Opposition

In Managua versucht die Regierung gar nicht mehr, sich ein demokratisches Antlitz zu geben. Seit der Niederschlagung der breiten Protestbewegung 2018 mit über 320 Toten hat die Verfolgung jeglicher Opposition immer weiter zugenommen. Es trifft Politiker:innen, Menschenrechtsverteidiger:innen, Journalist:innen, Bäuer:innen, Studierende und praktisch jede Form der Dissidenz zum Regime. Über 3.500 zivilgesellschaftliche Organisationen sind geschlossen bzw. verboten worden, darunter alle medico-Partnerorganisationen. Langjährige Partner:innen können ihre Arbeit nicht mehr, nur noch klandestin oder im Exil fortsetzen. Viele mussten das Land verlassen und ihre Arbeit im Ausland fortsetzen, die meisten in Costa Rica. Mehr als die vage Hoffnung auf ein Ende des Regimes bleibt ihnen allerdings nicht, zumal die Opposition im Exil tief zersplittert ist. In Nicaragua sitzt das Regime fest im Sattel. Es kontrolliert den Obersten Gerichtshof, das Parlament und praktisch alle staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen. Die Ortega-Familie hat ihre Alleinherrschaft, unterfüttert mit einem durch und durch konservativen Diskurs über Familie und Nation, durchgesetzt.

El Salvador: Verfassungswidrige Wiederwahl

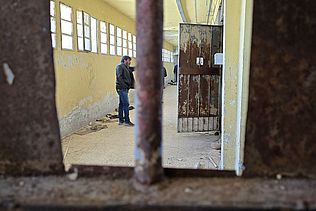

Die nicaraguanische Diktatur dient anderen Staaten, trotz unterschiedlicher Ausgangslage, als Vorbild. So führt in El Salvador Präsident Nayib Bukele das Land immer tiefer in den Autoritarismus. Im propagierten „Kampf des Staates gegen kriminelle Banden“ sind über 60.000 Menschen festgenommen worden, darunter ungezählte Unschuldige. Berichte über Folter und Missbrauch häufen sich. Südöstlich der Hauptstadt San Salvador hat Bukele das „größte Gefängnis Lateinamerikas“ bauen lassen. 40.000 Gangmitglieder sollen hier inhaftiert werden. Weltweit ging ein Video durch die Medien, das Hunderte kahlrasierte und tätowierte Männer in weißen Boxershorts zeigt, die in gebeugter Haltung durch Spaliere vermummter Polizisten rennen. Die Journalistin Celia Medrano spricht von einem „punitiven Populismus“, der nicht den Wunsch nach Gerechtigkeit wecke, sondern den Wunsch nach Rache schüre.

Obwohl die Verfassung eine Wiederwahl ausschließt – wofür es gute Gründe in der an Putschen und Diktatoren reichen Geschichte des Landes gibt –, hat Bukele sich Anfang Februar erneut zum Präsidenten wählen lassen. Zur Absicherung seiner Macht hat er den Ausnahmezustand inzwischen so oft verlängert, dass er zur Regel geworden ist. Die Gewaltenteilung ist weitgehend aufgehoben. Vieles deutet darauf hin, dass in El Salvador gerade die nächste Diktatur entsteht. Nationale und internationale Stimmen qualifizierten das Geschehen bereits als „auto-golpe“, als Selbst-Putsch des Präsidenten. Kritik an seinem ultraautoritären Kurs wird immer gefährlicher. Besonders im Fokus des Präsidenten und seiner fanatischen Anhänger:innen stehen die Journalist:innen des investigativen Nachrichtenportals „El Faro“. Sie werden bewusst zur Zielscheibe eines Hasses gemacht, der in El Salvador schnell auch in reale Gewalt umschlagen kann.

Guatemala: Demokratie als Fassade?

Auch das formal demokratische Guatemala war in den vergangenen Jahren von einem rechten Rollback geprägt. Auch hier sind soziale Aktivist:innen, Richter:innen und Journalist:innen kriminalisiert, inhaftiert und aus dem Land gedrängt worden. Der „Pakt der Korrupten“, wie die herrschenden Eliten in Politik, Wirtschaft und Behörden genannt werden, schien wieder alles im Griff zu haben. Doch dann geschah, was kaum jemand vorhergesehen hatte, und zeigt, dass die Demokratie noch am Leben ist: Im August 2023 gewann der Sozialdemokrat Bernardo Arévalo, Sohn des ersten demokratisch gewählten Präsidenten des Landes, die Wahlen. Ob seine Regierung den Autoritarismus zurückdrehen kann, ist auch fünf Monate nach seiner Vereidigung im Januar 2024 ungewiss. Im indigen geprägten Hinterland geben ohnehin die Palmöl-Produzenten, Minen-Unternehmen und Großgrundbesitzer den Ton an. Die dortigen Gemeinden müssen ihr Land gegen die Expansion der Agro-Industrie und den Bergbau verteidigen. „Guatemala ist seit mehr als 500 Jahren eine Diktatur kolonialen Ursprungs, die bis heute auf der Sklaverei und Enteignung indigener Territorien beruht“, sagt die Aktivistin Lucía Ixchiu von der medico-Partnerorganisation Festivales Solidarios, die mit kulturellen Interventionen und politischer Begleitung die Selbstorganisierung indigener Gemeinden fördert.

Ebendiesen ist es zu verdanken, dass Arévalo sein Amt überhaupt antreten konnte. Die korrupte Elite des Landes hat nicht nur ein Verbot seiner Partei „Movimiento Semilla“ (Samenkorn) vorangetrieben. Sie hat auch sonst alle Hebel in Bewegung gesetzt, um seine Regierungsübernahme zu verhindern. Doch die Bevölkerung wehrte sich. Dabei waren es vor allem indigene Autoritäten, die im ganzen Land zum Protest aufriefen. Über drei Monate legten Straßenblockaden die Wirtschaft lahm, Hunderte Menschen aus indigenen Gemeinden besetzten Plätze in der Hauptstadt. Für ihre Verteidigung der Demokratie haben sie viel Anerkennung erfahren, womöglich mehr als jemals zuvor in einer langen Geschichte kolonialer Unterdrückung. Die indigene Präsenz in Guatemala-Stadt hat deutlich gemacht, dass die Mehrheit des Landes nicht nur arm und marginalisiert ist: Eindrücklich hat sie sich als politische Kraft behauptet. Inmitten eines autoritären Strudels ist das immerhin ein Funke Hoffnung.