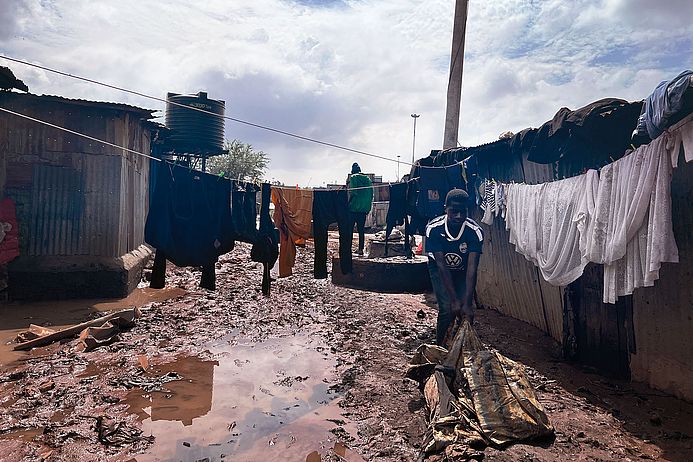

Im Slum Mathare, einer der größten Armensiedlungen von Nairobi, haben Überschwemmungen eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Links und rechts des Flusses, der durch die Ansiedlung von einfachen Wellblechhütten fließt, sehen wir die Reste von Unterkünften, die von Wasser und Schlamm weggerissen wurden. Hier, dicht am Wasser, hatten die Ärmsten der Armen gelebt. Anwohner:innen erzählen uns von dem Unglück: dass sie das Wenige, das sie hatten, auch noch verloren haben; wie sie einige retten, andere nur tot aus dem Wasser bergen konnten; und dass die Regierung die noch verbliebenen Hütten ohne Ankündigung hat abreißen lassen. Nicht weit entfernt ragen zwei robuste Gebäude wuchtig in die Höhe. Das eine ist die chinesische „Mcedo Beijing School“, das andere die US-amerikanische Schule „Missions of Hope“. Selbst hier im Slum sind globale Großmächte in ihrer Konkurrenz um Einfluss und Macht präsent.

Geopolitisches Gerangel

Der öffentliche Fokus mag derzeit auf „heiße“ Konflikte in Syrien, Gaza oder der Ukraine gerichtet sein. Doch in anderen Teilen der Welt wird nicht minder um geopolitischen Einfluss gerungen. In einigen west- und zentralafrikanischen Staaten ist das Pendel zuletzt gegen den Westen ausgeschlagen und sind von Europa gestützte Regierungen durch Putsche gestürzt worden. Europäische, vor allem französische Truppen sind nunmehr unerwünscht und ziehen ab. In Mali und Burkina Faso füllen Wagner-Söldner aus Russland das entstandene Vakuum. Für den ehemaligen französischen Außenminister Dominique de Villepin hat diese Neuordnung eine klare Bedeutung: „Afrika lehnt sich gegen uns auf. Man irrt sich, wenn man meint, diese Länder seien neutral. Sie sind ein Hebel der Weltpolitik und diesen Hebel bedient momentan Russland.“ Womöglich hat diese Auflehnung damit zu tun, dass Frankreich den Kontinent weiterhin als „Hebel“ und nicht als eigenständigen Akteur zu begreifen pflegt.

Auch in Ostafrika prallen geopolitische Interessen aufeinander, China, die USA, die EU, aber auch etwa die Vereinigten Arabischen Emirate buhlen um Einfluss. Die kenianische Regierung unter Präsident William Ruto versucht, mehrgleisig zu fahren. Im Gegensatz zur „Look East“-Strategie seines Vorgängers Uhuru Kenyatta, der vor allem die Verbindungen zu China stark ausbaute, orientiert sich Ruto auch wieder stärker gen Westen. Die große Erzählung – ob mit Blick nach Osten oder Westen – der Regierung lautet: Externe Investitionen ziehen Finanzströme ins Land und kurbeln damit die Ökonomie an. Das wiederum wird sich auch positiv auf die Lebenssituation der Bevölkerung auswirken. Der Mythos des Trickle-Down-Effekts wird weiterhin beschworen.

Doch die Realität sieht anders aus. Chinas Investitionen in Infrastruktur und Entwicklung haben zwar Megaprojekte aus dem Boden gestampft, doch ein Großteil der Gewinne fließt zurück nach Ostasien. Als Meilenstein der Infrastrukturentwicklung wurde zum Beispiel der mit chinesischem Geld realisierte Bau einer Eisenbahnstrecke zwischen den Millionenstädten Mombasa und Nairobi gefeiert. Die meisten Kenianer:innen können sich die hohen Ticketpreise für die Züge allerdings nicht leisten – und die Kredite lasten schwer auf dem Staatshaushalt. Sie sollen sich auf über sechs Milliarden Dollar belaufen. Sollte das Land den Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen, könnte Mombasas Hafen von China verpfändet werden. Um sich aus der Kredit-klemme zu befreien, hat sich Kenia an die Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) gewandt, ein weiterer Player, der seinen Einfluss durch strategische Investitionen in Infrastruktur, Telekommunikation und erneuerbare Energien auf dem afrikanischen Kontinent ausweitet.

Die USA wiederum sind an Kenia in erster Linie sicherheitspolitisch interessiert. So unterhält Washington Stützpunkte wie Camp Simba. Was zur „Stabilisierung der Region“ beitragen soll, hat zu keiner nennenswerten wirtschaftlichen Entwicklung beigetragen, zumal die USA ihre Projekte zuvorderst mit amerikanischen Firmen umsetzt. Für die EU wiederum ist das ökonomisch stärkste Land der Region begehrter Handelspartner. Nach langem Gezerre und unter massivem Druck wurde 2023 ein neues Abkommen geschlossen, das die Ein- und Ausfuhren vor allem von Agrargütern regelt – zugunsten der EU und zulasten der kenianischen Integration in die Ostafrikanische Wirtschaftsgemeinschaft (EAC). Deutschland wiederum versucht, auch in Kenia seinen Energiehunger zu stillen, der mit dem Megaprojekt in Namibia keineswegs gesättigt ist. Im Rahmen des europäischen „Global Gateway “-Programms ist ein geothermales Megaprojekt in Planung. Außerdem sollen in Kenia Arbeitskräfte für den deutschen Markt gewonnen werden. Im Herbst 2024 wurde ein bilaterales Abkommen geschlossen, das Wege für qualifizierte Arbeitsmigrant:innen eröffnet. Im Gegenzug erklärte sich Kenia zur Aufnahme ausreisepflichtiger Landsleute bereit.

Neue alte Abhängigkeiten

All die internationalen Deals haben das Leben der Menschen in Kenia kaum verbessert und gleichzeitig hat der Wettbewerb der ausländischen Mächte in Ostafrika die Umsetzung nationaler Entwicklungspläne untergraben. Statt einer wirtschaftlichen Stärkung Kenias sind neue Abhängigkeiten entstanden. Und dort, wo tatsächlich gute Geschäfte gemacht werden, profitieren nur einige: Kapital und Reichtum konzentrieren sich an bestimmten Orten und in wenigen Händen.

Eben das wird auch bei unserem Besuch der Kenyan Peasant League deutlich. Die von medico unterstützte Bewegung streitet für Rechte der Kleinbäuerinnen und -bauern. Aktivist David Cidi Otieno rückt die Auswirkungen der Abkommen mit der EU in den Vordergrund: „Es wird immer über die Chinesen gesprochen. Aber wir sind gezwungen, französische Bohnen für den europäischen Markt anzubauen.“ Der Abbau von Subventionen, die Privatisierung von Land und die Förderung von Exportkulturen machen es für Kleinbäuerinnen und Kleinbauern nahezu unmöglich, andere Pflanzen anzubauen. Sei es in der Land- und der Viehwirtschaft, sei es in der Fischerei: Die Menschen bekommen die Folgen von Handelsverpflichtungen, Strukturanpassungsprogrammen und Verschuldung unmittelbar zu spüren. Doch einen Verbündeten haben sie: Die Verfassung des Landes spricht ihnen sehr wohl Rechte zu. So sind in ihr lokale Räte als vermittelnde Instanz zwischen den bäuerlichen Communitys und der Regierung verankert. Ihr Votum darf zum Beispiel nicht übergangen werden, wenn sich Gelder aus dem Ausland auf die Verhältnisse vor Ort auswirken.

Am Morgen unseres Besuchs sind fast 60 Mitglieder solcher Räte aus dem ganzen Land in Nairobi zu einem Mobilisierungsseminar der Kenyan Peasant League zusammengekommen. Es geht um Möglichkeiten der Gegenwehr gegen Korruption vor der eigenen Haustür, aber auch um Strategien gegen die Ausbeutung durch ausländischen Einfluss und neue Abhängigkeiten. Immer wieder kommt die Debatte auf einen geplanten Klimakredit der Weltbank. Mit diesem sollen auch auf lokaler Ebene Maßnahmen zum Klimaschutz umgesetzt werden. Auf dem Seminar wird beraten, wie groß die Gefahr ist, dadurch nur in eine neue Schuldenfalle zu geraten – oder ob und wie die Bäuerinnen und Bauern die Mittel für sich nutzen können. Ein Teilnehmer sagt es so: „Der Staat sagt, er nehme diese Kredite für uns auf. Dann schauen wir, dass wir auch davon profitieren.“

Wie tief das Misstrauen gegenüber dem investitionsfreundlichen Regierungskurs und wie groß die Wut auf Präsident Ruto ist, zeigte sich im vergangenen Sommer: Landesweit kam es zu massiven Protesten. Höhepunkt des Aufbegehrens war der Sturm des Parlaments. Ausgelöst wurde alles durch die Ankündigung von Steuererhöhungen, die mit dem Schulden-dienst zusammenhängen. Die Menschen sind es leid, dass nicht ihre Interessen, sondern die der Elite und der internationalen Finanzmächte bedient werden. Neu daran: Es war die Gen Z, die junge Generation, die sich erhob. Zudem war das Aufbegehren – in Kenia besonders bemerkenswert – Klassen und Ethnien übergreifend. Wie breit die Ablehnung inzwischen ist, wird auch bei vielen Gesprächen auf unserer Reise deutlich: Ob revolutionäre Sozialist:innen oder Mitarbeitende humanitärer Organisationen, alle sind sich einig, dass es so nicht weitergehen kann. Und alle berichten davon, dass die Regierung mit rigoroser Repression auf den Unmut reagiert. Einer unserer Gesprächspartner bezeichnet das gegenwärtige Kenia sogar als „De-facto-Diktatur“.

Geballter Unmut

Auf unserer Reise erfahren wir gleich zwei Mal, wie massiv der Staat gegen die junge Protestbewegung vorgeht: Einmal löst die Polizei eine Demonstration von Frauen gegen geschlechtsspezifische Gewalt und Feminizide brutal auf. Das andere Mal wird in Mathare ein Festival ohne Vorankündigung geräumt. Es hätte ein Fest der Gemeinschaft, der Erinnerung an die Überschwemmungen und der Rechte der Menschen auf ein Leben in Würde sein sollen. In all dem zeigt sich, wie groß die Verunsicherung der Regierung ist. Auf der einen Seite fürchtet die Regierung die Proteste. Auf der anderen muss sie aufpassen, es sich mit dem Westen nicht zu verscherzen. Allzu offene Gewalt dürfte sich Ruta als Liebling des Westens dauerhaft nicht leisten können. Einschüchtern lassen sich die Menschen von seinem repressiven Kurs ohnehin nicht. So sind nur einen Tag nach der Frauen-Demo die Mediziner:innen und das Gesundheitspersonal für bessere Arbeitsbedingungen auf die Straße gegangen.

Schwer getroffen wird das ohnehin unzureichende Gesundheitssystem des Landes aktuell durch die Kahlschläge in der US-amerikanischen Entwicklungszusammenarbeit. Ungefähr 54.000 Mitarbeiter:innen des Gesundheitswesens sind bislang durch Mittel von USAID bezahlt worden. Zudem steht die Versorgung mit lebenswichtigen Medikamenten, etwa zur HIV-Therapie, infrage, auf die rund eine Million Menschen angewiesen sind. Zu diesen schlagartigen Auswirkungen hinzu kommen langfristige: Bislang haben die in US-Dollar ausgezahlten USAID-Mittel den kenianischen Schilling mit gestützt. Ohne sie drohen ein weiterer Inflationsschub und steigende Lebenshaltungskosten, womöglich auch Steuererhöhungen – was die nächste Protestwelle hervorrufen dürfte.

Keine Macht der Ohnmacht

Noch einmal zurück nach Mathare, jenem Slum, in dem der Staat nur durch die Missachtung der Rechte der Menschen und durch Repression in Erscheinung tritt. Immer wieder müssen die Menschen willkürliche Razzien und unangekündigte Straßensperren erdulden und werden Bewohner:innen Ziel tödlicher Übergriffe. Das Mathare Social Justice Center dokumentiert solche Fälle und berät betroffene Familien. Heute geht es um etwas anderes: In einer gemeinsamen Aktion werden an den Flussufern, an denen erst die Überschwemmungen und dann die Bulldozer gewütet haben, Gärten angelegt. Die Menschen graben in der Erde, pflanzen und versuchen, das Land fruchtbar zu machen. Es ist ein leiser, aber kraftvoller Akt des Widerstands. „Dieser Ort gehört uns“, sagt Gacheke Gachihi vom Mathare Social Justice Centre. „Wenn das Land hier an Investoren verkauft wird und sie uns vertreiben wollen, werden wir die neu gebauten Häuser besetzen. Es wäre nicht das erste Mal. Schließlich haben wir schon das Parlament besetzt.“

Die medico-Partner:innen in den Slums von Nairobi versuchen, auch denen zu Recht zu verhelfen, die sich keinen Anwalt oder Bestechungsgelder leisten können. Sie organisieren kommunale Basis- und Bildungsarbeit und setzen sich für die Verwirklichung des verfassungsgemäßen Rechts auf Zugang zu Gesundheit ein.

Dieser Beitrag erschien zuerst im medico rundschreiben 01/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!