Im April 2024 meldete der nigrische Fernsehsender RTN, dass Russland ein Flugabwehrsystem sowie 100 sogenannte Militärausbilder in den Niger geschickt hat. In den Monaten zuvor waren russische Ausbilder in Burkina Faso gelandet. Zugleich verlautbarten die USA, dass sie sich mit der neuen Regierung des Nigers auf einen Abzug ihrer Truppen geeinigt haben. Diese Entwicklungen sind vorläufiger Höhepunkt der Krise westlicher Hegemonie in der Region, die spätestens mit dem Abzug französischer und deutscher Soldat:innen aus Mali in den vergangenen Jahren begann. Seit 2020 kam es im lange von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich dominierten Westafrika zu insgesamt sechs Staatsstreichen durch lokale Militärs: je zweimal in Mali und Burkina Faso, einmal in Guinea und im Sommer 2023 in Niger. In Nigers Hauptstadt Niamey feierten Menschenmengen den Putsch mit antiwestlichen Parolen und russischen Fahnen. Die französische Monatszeitung Le Monde diplomatique sprach vom „Aufstand der Autonomisten“ bzw. von „Neo-Souveränisten“ im Sahel als Ausdruck eines neuen Selbstbewusstseins. Dieses zeigt sich auf verschiedene Weise: Schon 2020 war der Afrika-Franc in der Region abgeschafft worden. Und im November 2023 hatte die Putschregierung im Niger das in der Bevölkerung verhasste Migrationsabkommen mit der EU aufgekündigt.

Ende der Frontstaat-Politik

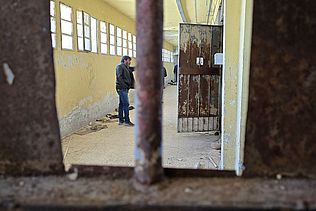

Für die EU ist das ein herber Schlag. Über Jahre hatte sie Niger zum „Frontstaat“ im Kampf gegen das aufgebaut, was sie als „irreguläre Migration“ verunglimpft. Zwischen 2015 und 2020 flossen mehr als eine Milliarde Euro für die „Entwicklungszusammenarbeit“. Im Gegenzug wurde das nigrische Militär zum Erfüllungsgehilfen der europäischen Abschottungspolitik ausgerüstet und ausgebildet – mit tödlichen Folgen für Migrant:innen. Die Kriminalisierung führte dazu, dass Fahrer auf dem Weg nach Norden sichere Pisten verlassen mussten, Menschen auf dem Weg durch die Wüste verdursteten oder interniert wurden, wie die medico-Partnerorganisationen Border Forensics und Alarmphone Sahara berichten.

Doch wie kam es zu den vielen Putschen im Sahel? Noch 2022 hatte der gestürzte Präsident des Niger, Mohamed Bazoum, vor den UN daran erinnert, dass der Sturz Ghaddafis durch eine westliche Allianz und der anschließende Krieg in Libyen die Region destabilisiert und den Aufstieg bewaffneter Gruppen ermöglicht habe. Ein loses Netzwerk von Gruppierungen subsaharischer Da´esh/ISIS-Ableger, das inzwischen unter dem Namen „Islamic State – Sahel Province“ (ISSP) operiert, geriert sich in seinen Einflusszonen in Mali, Burkina Faso und Niger als Ordnungsmacht, unter anderem mit dem Aufbau von Sharia-Gerichten. Außerhalb der direkt kontrollierten Gebiete wurde die ohnehin schwache staatliche Ordnung durch die Kämpfe zwischen den Zentralregierungen und ihren westlichen Verbündeten mit dem ISSP zerrieben.

Zugleich war Niger unter Präsident Bazoum alles andere als ein demokratischer Staat. Korruption und Repression gegen die Opposition waren an der Tagesordnung. Die Freude der Bevölkerung über den Putsch ist insofern weniger als Hinwendung zu Russland zu verstehen, sondern Ausdruck der Ablehnung von Präsident Bazoum und seiner westlichen Verbündeten. Die Versprechen universeller Menschenrechte und politischer Gleichberechtigung blieben trotz der formalen Dekolonisierung leer. Die Ausbeutung der Länder durch westliche Konzerne im Verbund mit den lokalen Eliten ging jedenfalls weiter. Niger ist zwar viertgrößter Uranproduzent der Welt und Frankreich bezieht 70 Prozent des Brennstoffs für seine Atomkraftwerke von dort. Gleichzeitig leben 85 Prozent der Bevölkerung ohne Strom, das Land belegt im United Nations Development Index Platz 189 von 191.

Olaf Bernau vom zivilgesellschaftlichen Netzwerk Afrique-Europe-Interact sieht die Putsche deshalb auch in einem engen Zusammenhang mit demokratischen Aufbruchsbewegungen in der Region – ein Prozess, der allerdings nicht frei ist von Widersprüchen und gegenläufigen politischen Tendenzen. So betont der senegalesische Politikwissenschaftler Gilles Yabi das autoritäre Moment der Machtübernahme durch die Militärs. Die gesellschaftliche Mobilisierung habe letztlich eine dreißigjährige Phase der Demokratisierung in der Region nach dem Ende des Kalten Krieges beendet. Moussa Tchangari, Generalsekretär der Journalist:innenvereinigung und Menschenrechtsorganisation Alternative Espaces Citoyens (AEC) und langjähriger Partner von medico, spricht angesichts der jüngsten Entwicklungen von einer tiefgreifenden Krise, die die „territoriale Integrität der Länder“ bedrohe. Millionen von Binnenvertriebenen, Anschläge in den Hauptstädten sowie Interventionen durch die UN und von Frankreich, Deutschland und den USA hätten eine explosive Situation geschaffen und damit die Putsche befördert.

Antikoloniales Image

Doch sind die Putschisten in der Lage, den Wunsch der Bevölkerungen nach echter Unabhängigkeit, einem Ende der Gewalt und wirtschaftlicher Entwicklung zu verwirklichen? Eben das hat der neue Regierungschef von Burkina Faso, Ibrahim Traoré, in Aussicht gestellt. Der erst 35-Jährige trägt bei öffentlichen Auftritten ein rotes Béret und lehnt sich damit bewusst an Thomas Sankara an, den marxistisch-panafrikanisch orientierten ehemaligen Präsidenten Burkina Fasos. Bislang hat Traoré seine Versprechen nicht einlösen können. Die Gewalt im Land hält an, die wirtschaftliche Entwicklung stagniert. Um das zu ändern, müssten die Putschisten den Rohstoffreichtum der Region für sich dienstbar machen. Doch die neue Nähe der Sahelstaaten zu China und Russland, zwei nicht minder autoritäre Mächte, wirft die Frage auf, ob nicht der Teufel mit dem Beelzebub ausgetrieben wurde. Denn auch diese Mächte verlangen Gegenleistungen. Wer dabei am längeren Hebel sitzt, ist klar. So hat Mali großzügig Bergbaukonzessionen an China und die russische Wagner-Gruppe, die – in Anlehnung an deutsche Wehrmachtstruppen – jetzt Afrikakorps heißt, vergeben. Moussa Tchangari weist jedoch darauf hin, dass private Gruppen wie Wagner im Gegensatz zu westlichen Interventionstruppen den Weisungen der lokalen Regierungen unterworfen sind. „Söldner bezahlt man zumindest selbst.“

Heute, ein knappes Jahr nach dem letzten Putsch im Sahel und etwas mehr als zwei Jahre nach Ausrufung der sogenannten „Zeitenwende“ im Kontext des Ukraine-Krieges ist die lange unangefochtene Hegemonie westlicher Staaten im Sahel Geschichte. Doch Grund zum Jubeln gibt es nicht. Im Gegenteil: Von echter Unabhängigkeit ist die Region noch immer weit entfernt und das wirtschaftliche Auskommen der Menschen bleibt mehr als unsicher. Die Gefahr durch den ISSP ist längst nicht gebannt, der Einfluss Russlands und Chinas wächst stetig. Mit ihnen im Rücken bergen die autoritären Erneuerungsprojekte im Gewand nationaler Souveränität auch für die medico-Partner:innen im Sahel die Gefahr einer größeren Einschränkung ihrer Handlungsmöglichkeiten zur Verteidigung der Bürger:innen- und Menschenrechte.

Von Menschenrechten über nachhaltige Entwicklung bis zur Verteidigung des Rechts auf Freizügigkeit – medico unterstützt die Arbeit von Partnerorganisationen in Westafrika.