Seit 2017 protestieren die Mütter an der A9. Die Schnellstraße führt an Tropenwäldern, landwirtschaftlichen Betrieben und größeren Städten vorbei und verbindet das Zentrum von Sri Lanka mit dem tamilisch geprägten Norden. Während des 26-jährigen Bürgerkriegs war sie umkämpfte Frontlinie zwischen singhalesischem Militär und der tamilischen Guerilla LTTE. Im Staub der Straße steht bis heute der Pavillon der Mütter: Hier organisieren sie sich beharrlich und verlangen unbeirrbar Informationen zum Verbleib ihrer Angehörigen. Es geht um jene vielen Tausend Menschen – laut eines Berichts von Amnesty International aus dem Jahr 2017 sind es bis zu 100.000 –, die im Laufe des Krieges und danach verschwunden sein sollen. Die meisten waren Tamil:innen, viele wurden mit Bussen aus den vom Militär verwalteten Flüchtlingslagern abgeholt, in denen Überlebende des Bürgerkrieges unter widrigsten Bedingungen zusammengepfercht waren. 2016 stellt die sri-lankische Regierung sogar selbst 65.000 sogenannte Abwesenheitszertifikate an Angehörige aus. Die bei Bauarbeiten immer wieder zufällig freigelegten Massengräber sind Spiegel dieser Geschichte.

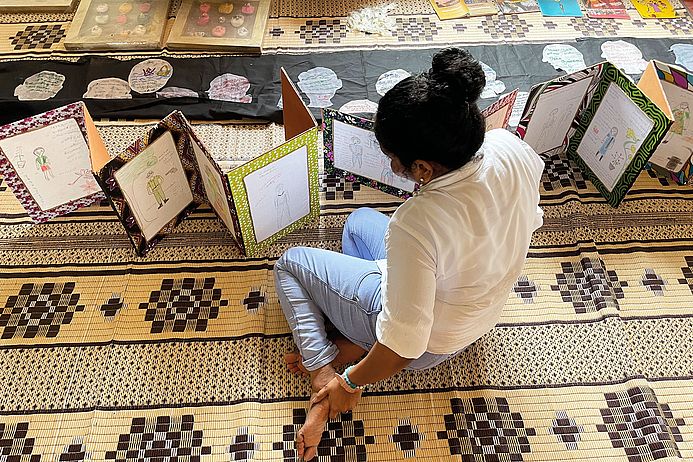

Seit Ende des Krieges unterstützt der medico-Partner SEED die Überlebenden in den Militärlagern und bei ihrer späteren Wiederansiedlung in den Dörfern. Fast alle Angehörigen der tamilisch sprechenden Minderheit im Norden wurden mehrfach vertrieben und standen vor dem Nichts. SEED unterstützt nicht nur die Prozesse der kollektiven Traumabearbeitung, sondern auch einen Organisierungsprozess, der eine zivilgesellschaftliche Selbstermächtigung ermöglichen soll. Die oben erwähnten Proteste der Mütter sind Teil dieser Geschichte, in der es um die Dokumentation der Verbrechen und die Ermöglichung des Sprechens über das Erlebte außerhalb der eigenen vier Wände geht.

Allgegenwärtige Gewalt

All das arbeitet gegen eine herrschende nationale Erzählung an, in der es keine Täter und deswegen auch keine Opfer gibt. Im Gegenteil: Das Militär wird bis heute als Befreier vom tamilischen Terrorismus verehrt. Massengräber werden nicht exhumiert, deren forensische Untersuchungen unterbunden. Nicht nur die Mütter sind mit der Ungewissheit über den Verbleib ihrer Angehörigen 16 Jahre nach dem Krieg immer noch allein. Der im letzten Jahr erschienene Bericht des „Sri Lanka Accountability “-Projektes der Vereinten Nationen bezeichnet das als eine Form der Folter.

Allgegenwärtig ist die Gewalt auch in anderer Gestalt. Unweit der Schnellstraße A9 liegt Vedukkunaari Malai, eine jahrhundertealte Stätte tamilischer Kultur. 2018 besetzten nationalistische buddhistische Mönche die Anlage, das Ministerium für Archäologie wandelte sie daraufhin in eine buddhistische Kultstätte um. Das Militär sichert diese Umschreibung mit Waffengewalt ab. Möglich wurde das auch durch einen politischen Rollback, der 2019 in der Wiedereinsetzung von Mahinda Rajapaksa – seines Zeichens unmittelbar verantwortlich für den Massenmord an den Tamil:innen – zum Premierminister gipfelte. Die Geschichte des Tempels zeigt beispielhaft, wie die anhaltende Straflosigkeit die Fortsetzung von Gewalt gegen die tamilische Minderheit in Form von Landraub und Übergriffen ermöglicht. Bislang wird dies durch staatliche Einrichtungen gedeckt. Menschenrechtsaktivist:innen, Richter:innen oder Journalist:innen, die das nicht widerspruchslos geschehen lassen wollten, wurden in der Vergangenheit kriminalisiert und bedroht.

Hohe Erwartungen

Ins Rutschen gebracht wurden diese sri-lankischen Verhältnisse durch die Parlamentswahlen im November 2024: Zur Überraschung vieler erlangte das linke Parteienbündnis National People`s Power (NPP), das bei früheren Wahlen zuvor bei gerade einmal fünf Prozent gelegen hatte, die absolute Mehrheit und fegte damit die korrupte, dynastische Machtelite des Landes aus den Ämtern. Ist ein Neuanfang möglich?

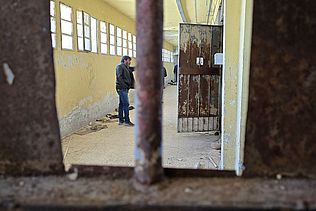

In den ersten Wochen ihrer Amtszeit hat sich die NPP-Regierung um vertrauensbildende Maßnahmen bemüht. So versprach Regierungschef Anura Kumara Dissanayake in seiner Antrittsrede, gleiche Rechte für alle unabhängig von ethnischer und religiöser Zuordnung zu garantieren. Und tatsächlich: Erste Amtshandlungen entkriminalisierten die tamilische Erinnerungskultur. Ein Teil der bisher ganz selbstverständlich im Staatsapparat tätigen bekannten Kriegsverbrecher wurde abberufen und am Verlassen des Landes gehindert. Die Räumung eines seit 50 Jahren bestehenden militärischen Sperrgebietes in der Nordprovinz wurde angeordnet – unter bewegenden Reaktionen der lokalen tamilischen Bevölkerung. Auch der Tempel von Vedukkunaari Malai ist nach über achtjähriger Auseinandersetzung geräumt worden. All das ist noch lange keine Gerechtigkeit, doch gemessen an der bisherigen sri-lankischen Regierungspraxis geradezu unerhört.

Weil die NPP die jahrzehntelange Verfilzung von politischem Apparat und Militär infrage stellt, ist ihre Position allerdings fragil. Will sie länger an der Regierung bleiben, wird sie kaum mit dem heikelsten aller Themen beginnen können: der juristischen Verfolgung der Verbrechen gegen die tamilische Minderheit. Daher konzentriert sich die neue Regierung vorerst auf Prozesse gegen Korruption und Wirtschaftsverbrechen. Mit diesem Programm, das mehr soziale Gerechtigkeit verspricht, hatte die NPP selbst im tamilischen Norden die Mehrheit der Stimmen erhalten. Manche sehen darin auch ein Zeichen, dass die jüngere tamilische Generation nicht mehr allein an der Frage der tamilischen Selbstbestimmung orientiert ist.

Verwunderlich wäre es nicht, denn die Verarmung im Norden hat durch die tiefe ökonomische Krise und Hyperinflation frappierend zugenommen. Die Preise von Grundnahrungsmitteln wie Eier, Reis und Kokosnüssen sind enorm gestiegen. Hinzu kommt, dass die großen Farmen und Wirtschaftsbetriebe des Militärs weiterhin die fruchtbaren Äcker bewirtschaften und den ganzen tamilischen Norden nach ihren Wirtschaftsinteressen zergliedert haben. Dort arbeiten nicht selten Überlebende des Bürgerkrieges unter der Regie ihrer ehemaligen Peiniger zu niedrigen Löhnen. Die billig produzierten Grundnahrungsmittel verdrängen zudem die Produkte der örtlichen Bauern auf den Märkten. Dass die Adressierung ökonomischer Themen bei tamilischen Haushalten verfängt, dürfte also nicht nur mit der akuten Versorgungskrise zu tun haben. Es trifft auf den Wunsch, den entwürdigenden Arbeitsund Lebensverhältnissen zu entkommen.

Auf sich selbst zurückgeworfen

Jahrelang erschien es aussichtslos, die Kriegsverbrechen, die das sri-lankische Militär in der Schlussphase des Bürgerkriegs begangen hatte, auf nationaler Ebene zu bearbeiten. Deshalb kam es zu einer Ausweichbewegung auf die internationale Bühne. Gemeinsam mit den Partner:innen vor Ort und dem Netzwerk Sri Lanka Advocacy arbeitete auch medico jahrelang an der Anerkennung der Verbrechen auf UN-Ebene und setzte die Resolution 51/1 mit durch. Auf deren Grundlage wurde das „Sri Lanka Accountability Project“ beim Hochkommissariat für Menschenrechte angesiedelt. Hier konnten Beweise und Zeugenaussagen gesammelt werden, die innerhalb Sri Lankas vertuscht oder vernichtet wurden. In Einzelfällen hat die Arbeit des Projekts bereits zu Strafbefehlen und Sanktionen im Ausland geführt.

Die Laufzeit des hart erkämpften UN-Mechanismus endet indes im September dieses Jahres. Eine Verlängerung droht den aktuellen weltpolitischen Auseinandersetzungen zum Opfer zu fallen. Angesichts eines absehbaren Rückzugs der USA aus der Finanzierung der Vereinten Nationen könnten die Mittel fehlen. Außerdem ist Sri Lanka in die Auseinandersetzungen zwischen dem globalen Norden und globalen Süden geraten: Während sich die USA, Kanada, Großbritannien und die EU für USA, Kanada, Großbritannien und die EU für einsetzen, lehnen vor allem Länder des globalen Südens eine Anklage der ehemaligen sri-lankischen Regierung ab, bevor nicht auch Menschenrechtsverbrechen des Westens vor internationalen Gerichten verurteilt werden. Fällt der UN-Mechanismus weg, drohen die Anstrengungen der letzten 15 Jahre zu verpuffen und die Aufarbeitung wird allein auf den nationalen Rahmen zurückgeworfen. In diesem ist zwar eine Kommission für Verschwundene einberufen worden, mehr aber auch nicht. Aufklärung, eine Anerkennung von Verantwortung, Strafverfolgung – all das ist unterblieben.

Aufarbeitung heißt Demokratisierung

Für die Mütter auf der Schnellstraße A9 sind nicht die Erklärungen alter oder neuer Regierungen entscheidend, sondern spürbare Veränderungen. Es geht ihnen nicht darum, dass jeder Täter verurteilt wird – aber das Leid und die Tatsache der genozidalen Verbrechen vollumfänglich anerkannt werden muss. Gerechtigkeit und Versöhnung können verschiedene Formen annehmen. Sie basieren aber auf einem Vertrauen in die Prozesse. Dieses herzustellen, nachdem es über Jahre systematisch zerstört worden ist, wird lange dauern. Hier ist die neue Regierung in der Pflicht.

Nötig wären dafür auch strukturelle Veränderungen – zuvorderst eine Verfassungsreform, die die Machtfülle des Präsidenten einschränkt und die politische Repräsentation und Rechte von Minderheiten neu regelt. Eine solche Reform hatte die NPP im Wahlkampf versprochen. Nun an der Macht, hat sie sie auf das dritte Jahr ihrer Amtszeit verschoben. Notwendig wäre außerdem, eine freie und risikolose Arbeit von Menschenrechtsaktivist:innen und Journalist:innen sicherzustellen. Die Gängelung durch Sicherheitsbehörden und Geheimdienste hat unter der neuen Regierung bislang jedoch kaum abgenommen. Hatte die NPP einst großspurig die Abschaffung restriktiver Kontrollgesetze wie des Prevention Terrorism Act (PTA) oder des Online Safety Act versprochen, will sie sie nun lediglich reformieren. Einmal mehr zeigt sich: Die Aufarbeitung einer staatlichen Gewaltgeschichte und die Schaffung von Gerechtigkeit kann nur durch Druck von unten gelingen. Auch deswegen verbinden die medico-Partner:innen ihren Kampf gegen die Straflosigkeit mit einer Stärkung von Selbstorganisierung und zivilgesellschaftlicher Strukturen.

Im Rahmen des Netzwerkes Sri Lanka Advocacy setzt sich medico seit vielen Jahren für die Aufarbeitung der Kriegs- und Menschenrechtsverbrechen in Sri Lanka ein. Im Norden des Landes unterstützen wir Partnerorganisationen bei der psychosozialen Begleitung Überlebender und bei Aufarbeitungsprozessen von unten.

Dieser Beitrag erschien zuerst im medico rundschreiben 01/2025. Das Rundschreiben schicken wir Ihnen gerne kostenlos zu. Jetzt abonnieren!