In Namibia fanden Ende 2024 Parlamentswahlen statt und nun könnten die vorgezogenen Bundestagswahlen Bewegung in die Verhandlungen über den Genozid an den Nama und Ovaherero bringen. Aber wohl nicht zum Guten: Es droht die Unterzeichnung der „Joint Declaration“ zwischen beiden Ländern.

Von der deutschen Regierung als „Versöhnungsabkommen“ bezeichnet, weigert sie sich allerdings, mit den betroffenen Gemeinschaften direkt zu verhandeln, den Völkermord vollständig anzuerkennen und Wiedergutmachung für die kolonialen Verbrechen zu leisten, die das Leben der Menschen im südlichen Namibia bis heute erheblich beeinträchtigen.

Sowohl die betroffenen Communities als auch UN-Sonderberichterstatter:innen fordern dringend eine komplette Neuverhandlung der Joint Declaration. Die medico-Partner:innen von der Nama Traditional Leaders Association (NTLA) heben den Kampf für Gerechtigkeit auf eine neue Ebene: Zurzeit sind sie in Addis Abeba beim Treffen der Afrikanischen Union und schmieden Allianzen mit anderen betroffenen Volksgruppen auf dem afrikanischen Kontinent.

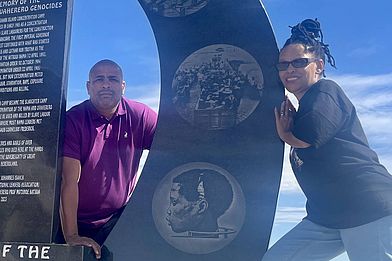

Wir sprachen mit Sima Luipert und Maboss Ortmann.

medico: Die Welt verändert sich gerade in rasantem Tempo.

Maboss Ortmann (MO): Ja, das stimmt. Aber so sehr wir uns auch selbst mit der sich verändernden Weltlage auch verändern müssen, so dürfen wir niemals unsere Prinzipien ändern: unser Wesen, wer wir sind, woher wir kommen und wohin wir wollen.

Wenn ich mir anschaue, was gerade passiert – in Gaza oder in der politischen Landschaft in Europa –dann scheint es, als vergessen die Menschen nicht nur die grundlegenden Menschenrechte; sie vergessen auch, menschlich zu sein. Dabei sind das die Grundsätze, die sich niemals ändern sollten. Wir müssen fest zu unseren Prinzipien stehen. Und wir bleiben in unserer Botschaft und unserem Kampf konsequent.

Das heißt, die NTLA lehnt auch den neu ausgehandelten Anhang zur Joint Declaration ab – in dem sogar von „Sühne“ die Rede sein soll?

MO: Wir müssen erst das endgültige Dokument sehen, um analysieren zu können, was dieser Nachtrag aus rechtlicher Sicht wirklich bedeutet. Es kommt auf Nuancen an. Zum Beispiel ob gesagt wird: „Wir erkennen an, dass ein Völkermord begangen wurde“.

Was wir aber mit Sicherheit wissen, ist, dass das, was zuvor „Entwicklungshilfe“ genannt wurde, jetzt „Sühnefonds“ heißen soll. Ob es nun Entwicklungshilfe, Sühne oder Wiedergutmachung genannt wird, ein Fallstrick bei der Joint Declaration bleibt die Frage, wohin das Geld letztendlich fließen würde? Ein Beispiel: Wenn es heißt, „wir wollen eine Schule oder eine Klinik in Bethanien bauen“, wird man auf große Unternehmen angewiesen sein. Als Teil des kolonialen Erbes verfügen wir im Süden Namibias, in dem Bethanien liegt, aber nicht über ausreichend Kapazitäten, um eine Schule oder Klinik zu bauen. Also werden entweder ausländische Unternehmen oder Unternehmen aus dem Norden Namibias den Bau umsetzen und davon profitieren. Ob überhaupt Geld da wäre, um die Schule zu nutzen, bleibt ebenso fragwürdig.

Sima Luipert (SL): Die ganzen Änderungen im Wortlaut bleiben ein Herumspielen mit Semantik. Das Addendum, über das mehr als ein Jahr lang verhandelt wurde, enthält nichts grundlegend Neues. Die Verstöße gegen das Völkerrecht sind weiterhin in dem Dokument verankert. So wurde immer noch nicht mit den betroffenen Communities verhandelt, wie es nach internationalem und namibischem Recht vorgeschrieben ist. Die Tatsache bleibt bestehen: Die Joint Declaration ist ein Sonderprojekt zwischen zwei Regierungen, genauso wie alle anderen Projekte zwischen Namibia und Deutschland in der Vergangenheit. Solche Projekte haben seit 1990, seit der Unabhängigkeit Namibias, noch nie etwas verändert – abgesehen von einigen Erleichterungen, die den Anschein erwecken, dass das Thema angegangen wurde, obwohl nichts angegangen wurde.

Im Fall des Ovaherero-Volkes hat die Ovaherero Genocide Foundation (OGF) eine Summe von 18 Milliarden Euro für Reparationen errechnet. Was wären bedeutungsvolle Entschädigungen für das Volk der Nama?

MO: Es gibt verschiedene Dimensionen, die man quantifizieren kann. Aber wenn du geliebte Menschen verloren hast, dann lässt sich das nicht als Summe berechnen. Das ist unendlich. Sie haben meine Mutter getötet und ihr Land genommen. Wir können den Wert dieses Landes beziffern und was ich seitdem mit diesem Vermögen hätte machen können. Für das Land können sie Reparationen zahlen. Aber auch wenn sie mir zwei Milliarden Namibia-Dollar (ca. 104 Mio. Euro, Anm. d. Red.) zahlen würden, würde das meine Mutter nicht zurückbringen. Wenn es um Leben geht, muss man sehen: Was kann getan werden, um die Nachkommen in eine Lage zu versetzen, in der sie ein würdiges Leben führen können und glücklich sind? Das wird eine Angelegenheit auch für die kommenden Generationen sein.

Deutschland muss auf die eine oder andere Weise Reparationen zahlen. Auf dem afrikanischen Kontinent führen auch andere Völker solche Auseinandersetzungen. Die Frage der Reparationen wird kommen. Auch dann, wenn Europa und die westliche Welt, die diese Gräueltaten, diese Morde an unseren Völkern begangen haben, zusammenstehen und das tun, was sie auch gerade am Internationalen Gerichtshof tun: Sie ignorieren jedes kleine Prinzip, das sie selbst zu Papier gebracht haben. Sie sind diejenigen, die nicht angeklagt werden und ungestraft bleiben.

In Deutschland gibt es gerade einen eklatanten Rechtsruck. Was bedeutet das für euch?

MO: Für uns war es eindrücklich zu sehen, wie im Kontext des zunehmenden Konservatismus in Deutschland – vor allem nach dem Gaza-Krieg – insbesondere dekoloniale Räume im universitären und kulturellen Bereich entweder angegriffen oder ganz geschlossen wurden. Meist unter dem Vorwand des Antisemitismus. Es ist klar, dass Deutschland sich immer noch als die europäische Modellnation mit einer weißen deutschen Leitkultur sieht.

SL: Das Abschneiden der Grünen bei den letzten Bundestagswahlen hatte der dekolonialen Bewegung in Deutschland viel Hoffnung gemacht. Jetzt befindet sich die Zivilgesellschaft in Deutschland an einem Scheideweg: Sie muss Verantwortung für die Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit übernehmen, ebenso für die anhaltenden Folgen der deutschen Innen- und Außenpolitik. Gleichzeitig müssen wir in den ehemaligen deutschen Kolonien strategische Allianzen für den Kampf um universelle Gerechtigkeit bilden. Aber wir sind uns sicher: Afrika ist im Aufbruch. Hier auf dem Kontinent gibt es Bewegungen in die richtige Richtung.

Europa bleibt sämtliche Gerechtigkeit schuldig, während der gesamte afrikanische Kontinent die Narben der brutalen Kolonialzeit trägt, auf deren Grauen der Wohlstand Europas und ein Großteil der westlichen Welt aufgebaut wurden. Auch wenn verschiedene Teile des Kontinents jeweils auf einzigartige Weise kolonisiert wurden, war das Projekt der Enteignung und Entmenschlichung der Afrikaner:innen im Kern dasselbe. Immer wurde es durch rassistische Ideologien umgesetzt. Deshalb sind wir uns als Afrikaner:innen untereinander Solidarität schuldig. Der Kampf gegen das Unrecht des Kolonialismus kann nicht im Alleingang geführt werden. Deshalb gehen wir jetzt auf die Ebene der Afrikanischen Union.

Was ist euer Ziel dort?

SL: Die Afrikanische Union bietet einen Raum, in dem sich die afrikanischen Bürger:innen und die Zivilgesellschaft Gehör verschaffen können. Obwohl die Menschenrechte der Afrikaner:innen nicht zuletzt auch von afrikanischen Staaten verletzt werden, haben diese Staaten, einschließlich Namibia, eine Verantwortung gegenüber ihren afrikanischen Bürger:innen. Als Unterzeichnerstaat der Afrikanischen Charta der Menschenrechte und der Rechte der Völker und ihrer verschiedenen Mechanismen muss auch Namibia für die Verletzung der Rechte der Nama und Ovaherero zur Rechenschaft gezogen werden. Die Afrikanische Union ist die geeignete Plattform, um Afrika zu erreichen und strategische Allianzen mit gleichgesinnten zivilgesellschaftlichen Organisationen, Universitäten, Forschungseinrichtungen und auch Regierungsinstitutionen zu bilden, die die Bedeutung von Wiedergutmachungsforderungen gegen den globalen Norden erkennen.

Habt ihr Hoffnung in schwierigen Zeiten und der erschütterten Weltordnung?

MO: Ja, die gibt es. Worüber wir gesprochen haben, sind ja nur die Dimensionen dessen, was wir Nama verloren haben. Aber je mehr Menschen in Afrika auf die Straße gehen, desto mehr Menschen sprechen auch weltweit über Wiedergutmachung, zum Beispiel Menschen in der Karibik und anderswo. Der beste Weg ist, aus diesen multiplen Perspektiven Allianzen zu bilden und die sogenannten Supermächte unter Druck zu setzen, damit sie für das Unrecht, das sie begangen haben, bezahlen. Und wir meinen nicht nur zahlen – wir meinen Wiedergutmachung!

Was auch immer ihr jetzt in Europa politisch tut – ob ihr nach links, in die Mitte oder nach rechts geht – wir werden konsequent in unseren Prinzipien bleiben, mit voller Kraft und voller Widerstand. Wo auch immer ihr politisch hingeht, wir werden kämpfen.

Das Interview führte Julia Manek

Transkription und Edition: Rebekka Schäfer

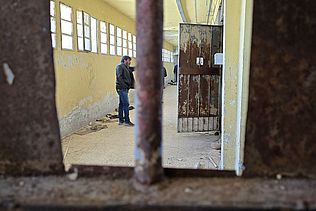

medico unterstützt die „Nama Traditional Leaders Association“ (NTLA) unter anderem bei der Ausrichtung des Genocide Memorial Walk in der Lüderitzbucht. Als Teil einer selbstorganisierten Erinnerungskultur, die die Erinnerung an den Genozid und dessen Auswirkungen wachhält, kommen hier regelmäßig Nama und Ovaherero aus verschiedenen Regionen Namibias zusammen.